Vom Waschhaus bis zur Basilika Santa Maria

Spanische Übersetzung (Español para este sitio)

Der Kulturspaziergang am 02.03. 2025 führte uns durch das alte Castelló. Da gibt es viel zu sehen, zu entdecken und zu erzählen. Wir haben auf diesem Spaziergang nur einen Teil des Sehens- und Erklärenswerten bewältigt. Ich beschreibe hier einen vollständigen Rundgang mit ausführlichen Erklärungen für alle, die diesen Ort und seine Geschichte näher kennenlernen wollen. Um den Rundgang ganz zu begehen, bräuchte man einen ganzen Tag. Man könnte die Tour aber auch in Abschnitte aufteilen oder nur einzelne Teile herausnehmen.

Vorausblick - was den Leser erwartet

1. Teil:

- Am Mühlenkanal klapperten nicht nur Mühlen

- Herrenhäuser prägen das Bild der Stadt

- Castelló im Mittelalter – eine Stadt, in der für das Seelenheil

gesorgt war

- Auf dem Weg zum alten Gericht - Häuser und Gebäude. die

auffallen

- Ein Museum, das die Vergangenheit Castellós wieder aufleben

lässt

- Eine Scheune, die einmal Synagoge war

- Exkurs: die jüdische Gemeinschaft in Castelló

- Ein Kloster, das Grafenpalast war und heute Rathaus ist

- Exkurs: Die Grafen von Ampurias und die Entwicklung der Stadt

- Auf dem Vorplatz zur Basilika Santa Maria - ein altes und ein

modernes Kunstwerk

- Ein bedeutungsvoller Eingang zur Kirche

- Das Kircheninnere - Abbild des mittelalterlichen Kosmos

- Sehenswürdigkeiten in der Kirche

2. Teil: Von der Basilika über Herrenhäuser zur Alten Brücke

- Literaturverzeichnis - Karten, Pläne

Am Mühlenkanal klapperten nicht nur die Mühlen

Am besten beginnen wir am historischen „Waschhaus“, dem „Rentador“, da davor auch ein großer Parkplatz zur Verfügung steht. In früheren Zeiten trafen sich hier die Frauen des Ortes, um ihre Wäsche zu waschen und natürlich auch zu „tratschen“. Beim „Troubadourfest“ wird diese Vergangenheit wieder lebendig. Ich nenne hier – wie auch bei weiteren Stationen des Rundgangs – in Stichworten Daten und notwendige Erläuterungen.

Waschhaus, erbaut 1863: Säulen aus dem 16./17. Jh., „toskanischer“ Stil. Sie stammen aus dem Kreuzgang des nahe und außerhalb der Mauern gelegenen Franziskanerklosters. Dies wurde 1264 gegründet und 1835 mit nur noch wenigen Mönchen aufgelöst. Nach der „Desamortisation“ (Überführung in Staatseigentum) unter dem Finanzminister Mendizábal 1836 wurden Grundstück und Ruinen versteigert und an privat verkauft. Bei der Errichtung des Waschhauses und des anschließenden Schlachthauses durch Bürger wurden die noch erhaltenswerten Reste des Klosters verwendet und so entstand ein schönes Ensemble in historisierendem Stil. Das wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre derzeit nicht mit Wasser gefüllte Becken des Waschhauses wird sonst vom Mühlenkanal gespeist.

Die Bilder werden beim Anklicken vergrößert und es erscheint eine Beschriftung. Dies gilt auch für die folgenden Bilder und Bilderreihen,

Der Franziskanerorden wurde von Franziskus aus Assisi (1181-1226) gegründet. Er ist – wegen seiner Herkunft und „weltlichen“ Vergangenheit - Patron der Kaufleute, Textilhersteller und -händler, der Schiffbrüchigen und Straffällige. Das war passend zu der wirtschaftlich-sozialen Struktur des mittelalterlichen Castellós.

Der Orden wird durch die Armutsidee nach dem Vorbild Jesu bestimmt, lebte von „Almosen“ und sah seine Aufgabe in missionierenden Predigten an das Volk, vor allem in Städten (“Bettel“- und „Prediger“-Orden).

Vom Waschhaus sind es nur wenige Schritte zum Mühlenmuseum.

Ökomuseum/Farinera - Mehlmühle/-fabrik: 1860 an Stelle einer der drei mittelalterlichen Mühlen Castellós - die ab 1331 bestanden - gebaut. Die Mahlwerke werden durch eine hydraulische Turbine (1905) bewegt, die vom Rec de Molí (Mühlenkanal) angetrieben wird. Der Mühlenkanal wurde vom Grafen im 14. Jh. angelegt. Wasser kommt aus der Muga, das in Vilanova de la Muga abgeleitet wird. Das Wasser wird auch über kleine Schleusenanlagen (boixes) in Gärten geführt. Die Mühle zeugt von der landwirtschaftlichen Vergangenheit Castellós, die das 18./19. und 20. Jh. prägte - bis der Tourismus aufkam. Im Mühlenmuseum wird der aufwendige Prozess vom Korn bis zum weißen Mehl anschaulich und instruktiv dargestellt. Das Mahlwerk ist heute noch funktionsfähig und wird bei besonderen Gelegenheiten in Betrieb gesetzt.

Mit dem Mühlenort verbindet sich die Erinnerung an die junge Müllerwitwe Joana Massissa, Freundin des Bandoleros (Räuber) Joan Sala alias Serrallonga aus dem Montseny. Sie begegnet ihm 1632 in Nuria und begleitet ihn bis zu seinem Tode (1634 in Barcelona gevierteilt und geköpft). Sie – schwanger – kann sich retten, indem sie dem Gericht die Untaten des Räubers gesteht. Beide wurden legendäre Volkshelden.

Von der Mühle gehen wir auf dem Weg am Mühlenkanal entlang bis zum Tor Gallarda und versäumen nicht, einen Blick auf die imposante Mauer und die darüber sich erhebenden Gebäude zu werfen. Wir können den Außenhof des Klarissinnenklosters und des Palau Maceli, die Seitenkapelle der Kirche „Schmerzensreichen Jungfrau“ (Maria/Verge dels Dolors), den Chor der Kirche und das sich daran anschließende Gebäude der Neuen Sakristei (Kirchenmuseum) identifizieren.

2. Mauer 13./14. Jh., sie umgab die ganze, auf 5 Hügeln erbaute Stadt mit 8 Toren. Erhalten blieben: der Teil der Mauer, den wir vor uns sehen und das Portal de la Gallarda („Weites Tor“). Es wurde in die Mauer eingefügt, als der Mühlenkanal angelegt wurde.

Wir bemerken, dass für die Stadt eine sichere Lage gewählt wurde, erhöht über die heute trocken gelegten Sümpfe der Umgebung, den See, der sich im Mittelalter von hier bis zu den Serra de Rodes-Bergen erstreckte. Die Lage bewahrte auch vor den periodischen Überschwemmungen des Muga-Flusses. Sie werden jetzt durch einen Damm verhindert. Für Feinde war die Annäherung über unwegsames Gelände und unbekannte Wege schwierig. Andererseits boten das nahe Meer mit dem Hafen in Roses und die alte (kontrollierbare) Brücke über die Muga den Einwohnern Verkehrsmöglichkeiten für den Handel.

Über das Gallarda-Tor gibt es ein Gedicht von Carles Fages de Climent (1902-1968):

„Nah an meinem Garten steht das Gallarda Tor / eine Zugbrücke längst verlorener Täuschungen / Es kräuseln sich die ruhenden Onyx-Gewässer / in der kleinen Stunde, wenn der Sonnenuntergang zögert.“

Fages de Climent (1902-1968), der „Dichter des Empordà“ war eng mit Castelló verbunden und lebte hier im Haus seiner Climent-Vorfahren. (Siehe weiter unten.) Ihm ist eine eigene Route durch Castelló mit Zitatplaketten aus seinen Werken an Gebäuden gewidmet.

Mit dem Tor verknüpft ist die Erinnerung an den französischen König Philipp III., „den Kühnen“, der durch dieses Tor 1285 - nach dem gescheiterten Kreuzzug gegen König Pere II. „el Gran“ - die Stadt Richtung Perpignan verließ. Der Graf war geflüchtet und die Bürger Castellós hatten den kranken König in die Stadt eingelassen, nachdem er die Belagerung Gironas wegen des Ausbruchs einer Seuche abbrechen musste. Am Pass Panissars (Pertús) gaben die „Almogávers“ (katalanische Söldner) dem ohnehin schon demoralisierten französischen Heer den Rest. Dem französischen König und seinem engeren Gefolge gewährte der aragonesisch-katalanische König freien Abzug. Er verstarb in Perpignan. Dante erwähnt dies in der „Göttlichen Komödie“: „Fuggi morendo e desfiorando l´liglio.“ („Er floh sterbend, die Lilie verwelkend.“ – Die Lilie ist das Emblem der französischen Könige.)

Weiter oben am linken Ufer des Mühlenkanal – außerhalb des Ortes - lag der Friedhof der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde. (Auf jüdischen Friedhöfen benötigt man für die kultische Reinigung Wasser.) Man konnte das „Haus der Ewigkeit“ (Beth Olam – so die jüdische Bezeichnung) aber bisher noch nicht genau lokalisieren. Nach traditionellem jüdischem Verständnis sollen die Gräber bis zur Ankunft des Messias unberührt bleiben und die Grabsteine das Gedenken an die Toten gewährleisten. Das Schicksal und christliches Unverständnis hat dies den Juden von Castelló nicht gewährt.

Zum Mühlenkanal ist noch zu sagen, dass er am Waschhaus vorbei durch die Felder der Aiguamolls fließt und bei genügendem Wasserzufluss den See von Vilaüt (sprich: Vila-a-ut) speist. Ich zitiere wieder Fages de Climent mit einer Plakette am Waschhaus:

„So wie der Ritter, kampfesmüde / sich im Alter als Einsiedler verkleidet / weiß der Kanal sich als Müller und Gärtner zu betragen / um sich in Brot und Frucht zu wandeln.“

Vom Tor Gallarda gehen wir zurück und biegen am Hof der Mühlenfabrik in die Straße Sant Francesc ein, die in den Ort führt – früher durch eines der Tore der Stadt.

Herrenhäuser prägen das Bild der alten Stadt

An der Ecke der Judengasse (Carrer Jueus) und der Straße Francesc stehen wir vor einem großen Haus mit altertümlich erscheinenden unteren Mauern und moderneren Oberbauten.

Casa Casadevall / Sanllehí: "Casa pairal" oder "senyorial" ("Stammhaus", „Herrenhaus“) der Familie Casadevall, die durch Heirat an die Familie Sanllehí kam. Das Haus wurde auf spätmittelalterlichen Resten im 18. Jh. erbaut, wie viele der „Herrenhäuser“ in Castelló. Front: klassizistischer „Modernisme“ (katalanischer Jugendstil). Zu den Räumen des Hauses gelangt man durch eine große, repräsentative Vorhalle über Treppen, die zu Wohnungen in höheren Stockwerken hinaufführen. Dies ist die typische Gestaltung katalanischer Herrenhäuser. Die Räume des Hauses zeigen eine prächtige Innenausstattung in einem Stil, der dem gleichzeitigen deutschen „Biedermeier“ ähnelt; hier wie dort ein Ausdruck bürgerlichen und großbürgerlichen Lebensgefühls und Kunstgeschmacks. Wer in den Genuss der Innenräume dieses Hauses kommen will, kann eine der jetzt zu „Apartments“ gemachten Wohnungen als Feriendomizil mieten.

Zum Haus gehört ein Garten am Carrer Jueus – hier an der Seite des Hauses. Meist befindet sich in katalanischen Herrenhäusern ein Garten hinter dem Gebäude. Der am Haus liegenden Garten ist aber auch noch mit dem jenseits der Judengasse liegenden ummauerten Garten durch einen unterirdischen Tunnel verbunden. Es wird erzählt, dass im frühen Mittelalter ein reicher Kaufmann, der das Haus besaß, durch den unterirdischen Gang zu seinem Schiff gelangen konnte. Dieses lag im See, der sich damals bis vor die Tore der Stadt erstreckt haben soll. Tatsächlich gehörte das Haus einmal einem reichen Kaufmann namens Bernard Bussigues, dies aber im späten Mittelalter.

Man kann sich aber auch vorstellen, dass Juden diesen Gang benutzten, wenn sie aus der an der Judengasse liegenden Synagoge unübersehen gelangen wollten oder flüchten mussten.

Bürgerhäuser wie dieses prägen das Bild des alten Stadtkerns. Ende des 18. Jh. und im 19. Jh. trat an die Stelle des Adels das reich und einflussreich gewordene Bürgertum, darunter Großgrundbesitzer. Sie bildeten eine neue Oberschicht, erhielten wichtige öffentliche Positionen, bekamen Ehrentitel oder wurden geadelt. Diese Bürger bauten auf den Flächen oder Resten älterer Gebäude neue Häuser nach ihren Bedürfnissen und dem damaligen Architekturstil, aber historisierend. So entsteht in Castelló der Eindruck eines mittelalterlichen Ortsbildes, was aber täuscht. Vom Mittelalter ist – sozusagen - das „Skelett“ erhalten, die Straßenführung mit ihren engen Gassen. Es gibt aber nur noch wenige „echte“ zivile mittelalterlicher Gebäude wie das Adelshaus „Casa Gran“, die „Curia“ mit dem Gefängnis und das alte Rathaus, die „Llotja“.

Es wird immer wieder angegeben, dass an der Stelle des Hauses Sanllehi die 1. Synogoge der jüdischen Gemeinde stand. Die Ansicht, dass eines der Häuser in der Judengasse schon einmal Synagoge war – vor der Synagoge auf dem Mercadal - beruht nur auf einer vagen Angabe. 1432 wurde ein Haus auf dem Puig de l`Era Mala. also im Bereich der Carrer Judeus - in diesem Fall nachweislich - von der nur noch kleinen jüdischen Gemeinde gekauft und als Synagoge eingerichtet. Nach den Untersuchungen von MIQUEL PUJOL I CANELLES (siehe: Literatur, G, im 2. Teil) lag das heute verschwundene Haus hinter der Casa Sanllehi in der Carrer Judeus, da wo heute der Garten der Casa Sanllehi ist. Die Casa Sanllehi kann in keinem Fall einen Eindruck von der ersten oder letzten Synagoge wiedergeben.

Von der Casa Sanllehi sind es nur wenige Schritte bis sich vor uns eine hohe, altertümliche Gebäudefront mit einer Fensterreihe ganz oben erhebt. An sie ist ein modernes Gebäude angebaut – die städtische Bibliothek. Wie uns der Name des Platzes davor vermuten lässt – Plaça Monges/Platz der Nonnen – schließt die festungsähnliche Front ein Frauenkloster ab.

Castelló im Mittelalter – eine Stadt, in der für das Seelenheil gesorgt war

Das Kloster Santa Clara, gegründet 1267, wurde im 17. Jh. wegen der Kriege mit den Franzosen in den Ort verlegt. Die Gebäude mit der barocken Kirche (1683) sind heute modern renoviert und werden als Kulturzentrum genutzt. Das Kloster ist das einzige in Castelló, das nicht „desamortisiert“ wurde und bestand bis 1973. Dann verließen die noch verbliebenen 7 Nonnen den Ort und bezogen eine neue Klosteranlage in Fortià (an der Straße nach Figueres). Dort betrieben sie Landwirtschaft und ein Gästehaus. Aber inzwischen haben die Schwestern aus Altersgründen und Nachwuchsmangel auch diese Anlage verlassen.

Klara von Assisi gründete 1212 den Klarissinnenorden als weiblichen Zweig der Franziskaner. Sie gilt u. a. als Patronin der Wäscherinnen – die sich in Castelló, ehe sie zum Waschhaus eilten, ihren Segen bei den Nonnen abholen konnten.

Die Sitze der Orden Castellós lagen erst außerhalb der Mauern, dann wurden drei in den Ort verlegt Die Orden waren: Templer (Gründung 1168. Der Orden wurde 1317 aufgelöst, Nachfolger waren die Hospitaliter/Johanniter); Augustiner (Gründung 14. Jh. / 2. Hälfte 17. Jh. in den Ort); Mercedarier (Gründung 1238 /1763 in den Ort); Franziskaner (1264); Dominikaner (Gründung 1317/ im Ort 17./18. Jh.); Benediktiner (1407).

Templer: Ritterorden an Kreuzzügen und Conquista beteiligt, Pilgerschutz. Augustiner lebten nach der Regel des Kirchvaters Augustin (354-430). Der Augustiner-Orden in Castelló hat ein „selig“ (beatus) gesprochenes Mitglied hervorgebracht, den Theologen und Nord-Afrika Missionar Maurici Pro(h)eta (gest. 1544). Ihm werden Heilungswunder zugeschrieben, er ist Patron der Färber (in Barcelona) und wird in Castelló verehrt (Statue und Gedenktafel in Kirche). Mercedarier 1218 von Petrus Nolaskus (1182-1246) gegründet, widmeten sich dem Freikauf von Gefangenen aus den Händen von Muslimen, verzichteten dabei auf Gewalt. Der später heilig gesprochene Nolaskus gründete auch das Kloster in Castelló. Dominikus/Domingo de Guzmán; geb. um 1170 in Caleruega bei Burgos, gest. 1221 in Bologna, war Gründer des Ordo Praedicatorum („Predigerorden“, meist Dominikaner genannt). Der Orden tat sich durch „Ketzer“-Bekämpfung und Durchführung der Inquisition hervor - auch in Castelló.

Die Orden hatten nicht nur Selbstzweck, sondern spielten für das geistige und geistliche Leben eine große Rolle, durch ihren Besitz waren sie auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Aus diesen Gründen förderten die Grafen ihre Ansiedlung und betrachteten sie als Stütze ihrer Herrschaft.

Auf dem Weg zum alten Gericht - Häuser und Gebäude, die auffallen

Vom Klarissinnenkloster gehen wir weiter zum Can Maceli, das sich heute - als Hotel – „Palau Macelli“ nennt. Es ist eines der größten Herrenhäuser Castellós. Ein großer Garten hinter dem Haus gehört zum Anwesen – im Sommer ein beliebter Aufenthaltsort für Hotel- und Restaurantgäste. Hier residierte die Familie Maceli (nicht Macelli – sondern Maceli – sprich: Mazéli). Im 17. Jh. ist ein adliger Maceli, Dr. der Rechte und Medizin, bezeugt. In die Vorhalle konnte eine Kutsche einfahren, was für Castelló eine Besonderheit war.

Das Eckhaus gegenüber ist die Casa Joan de la Coloma, aus dem 16./18. Jh., das Haus weist mittelalterliche Anklänge auf (an einem Fenster Gesichter, Säulen).

Links auf dem Kirchplatz befindet sich die Rectoria (Pfarrhaus), die von dem figuerencer Baumeister Josep Azemar (1905-1910) in seinem unverkennbaren Stil (Modernisme) erbaut wurde.

Wir wenden uns jetzt noch nicht der Kirche und den anderen Monumenten auf dem Kirchplatz zu, sondern wandern über die Plaça des Cols zur Plaça dels Hommes. Wir merken, dass die mittelalterliche Stadt nach Handels- und Handwerkstätigkeiten und Durchgängen von Personen oder zu Orten wohl geordnet war. (Plaça de les Cols = Kohlmarkt; Carrer Paireria Vella = alte Strasse der Wollverarbeitervereinigung / Carrer dels Capellans = Strasse der Priester) Man wusste, wo man hinwollte und das war leicht zu finden. Man wusste auch, wo man hingehörte.

Auf der Plaça dels Hommes [der (vornehmen) Herren] stehen wir vor der Casa del Consejo-Consell / oder Lonja-Llotja und auch „Consulado de Mar“, dem mittelalterlichen Rathaus, das ab 1393 gebaut und mehrfach verändert wurde. Es war der Versammlungsort des Consejo Secreto (kleiner, jährlich gewählter Kreis von Räten als Exekutive des Consejo General, der Bürgerversammlung). Ab dem 12. Jh. räumten die Grafen den Bürgern Selbstverwaltungsrechte ein. Über dem Eingangstor sehen wir das Wappen der Grafenstadt: ein Castellturm (Castelló!), er wird von zwei „wilden Männern“ gestützt. Heute ist in der gotischen Eingangshalle die Touristeninformation untergebracht. Die darin stehende Drachenfigur hat vielfältige Bezüge zu Castelló und Katalonien (Sant Jordi/Georg, der „Drachentöter“ ist der Nationalheilige Kataloniens).

Über die Plaça de la Moneda gelangen wir zur Cúria.

Ob am Moneda-Platz die „Münzprägeanstalt“ der Grafen stand – wie das Schild „Casa Moneda“ am Hotel „De la Moneda“ suggeriert - ist fraglich. Der Platz erhielt wohl eher seinen Namen, weil man im Gebäude des heutigen Hotels alte Münzen fand. Vielleicht ist es möglich, einen Blick in den schön renovierten Hotelkomplex zu werfen, dessen Grundstruktur aus dem 18. Jh. stammt. Dort gibt es im Innenbereich einen der ehemaligen Zugänge zur dahinter liegenden Synagoge auf dem Mercadal zu sehen.

Ein Museum, das die Vergangenheit Castellós wieder aufleben lässt.

Museum der mittelalterlichen Geschichte / Cúria / Preso, ab 1336 an der Placa del Gra (Getreidehandelsplatz - heute Plaça Jaume I.) an der Stelle des alten Grafenpalasts gebaut, gotischer Stil. Sitz des gräflichen Gerichtes („Audiencia“), Gefängnis angeschlossen.

Dass wir uns auf einem Platz befinden, auf dem Getreide verkauft wurde, zeigt das steinerne Getreidemessgerät an, das an einer Wand vor der Curie angebracht wurde. An einem solchen Gerät prüfte der Käufer nach, ob er das „rechte Maß“ an Korn erhalten hatte oder betrogen wurde. Im letzten Fall konnte man den Betrüger gleich zum nahen Gericht schleppen.

Am Empfang des Museums kann man sich einen Audioguide in deutscher Sprache geben lassen.

In der Eintrittshalle sieht man links die Holzskulpturentafeln eines Grafenpaares und eines Richters mit Schreiber aus dem 14. Jh. – passend für den Eingangsbereich eines Gerichtsgebäudes. Ursprünglich waren die Figurentafeln Teil einer Balkenstütze. Das Grafenpaar erinnert daran, dass im Mittelalter die Grafen die oberste Gerichtsbarkeit innehatten.

Im Nebenraum rechts sind Zeugnisse der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde ausgestellt: Grabsteine der jüdischen Friedhöfe, später meist als Baumaterial in Gebäuden verwendet, ein Türstein mit dem Einschnitt für die „Mesusa“ (Kapsel mit Schriftrolle, die am Eingang eines von Juden bewohnten Hauses oder Raumes angebracht wird), Kopien von Dokumenten, z. B. einer „Ketubá“ von 1377, eines in Castelló geschlossenen Heiratsvertrags. Er wurde zwischen David, Sohn des Meshulam de Gallac und Astruga, Tochter des Abraham ben Jucef geschlossen. Außerdem sind einige für den jüdischen Kult wichtige Gegenstände zu sehen (Gebetsriemen, Leuchter …)

Die Hochzeit des jüdischen Paares wurde auf verschiedenen Troubadour-Festivals in Castelló von den "Serfs de la Gleva" nachgestellt.

Zu den jüdischen Grabsteinen (Mazebas):

Der erste ist eine Nachbildung eines in der Kirche gefundenen und dort noch an einer Außenwand befindlichen Steines (Original unten abgebildet). Er ist unvollständig, da er wohl als Baumaterial verwendet wurde.

Die Inschrift lautet:

Halech le´olam Schana ק ע = Er wandelte in die Ewigkeit / Jahr 170

(nach "kleiner Zählung" 170, das ist das Jahr 5170 - nach jüdischer Zeitrechnung, die ab der Erschaffung der Welt (3761 v. Chr.) die Jahre zählt. Nach christlicher Zeitrechnung ist dies das Jahr 1409.

Es fehlt der Name des Toten und ein Segenswunsch.

Der Text des zweiten Steins lautet:

Dies ist das Steinmal des gelehrten Rabbi (Rabbiner?) David de Cotlliure (= Colliure). Er wandelte in seine Ewigkeit im Monat Aw / Jahr (5)104 (= 1343 n. Chr.) der Berechnung (ab der Erschaffung der Welt).

Diesen Grabstein fand Carles Fages de Climent im Garten seines Hauses in Castelló.

Auch hier fehlt ein sonst üblicher Segenswunsch wie: "Gesegnet sei sein Andenken" oder "Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens". (1. Samuel 25, 29) - was sich auf anderen Grabsteinen findet.

Von den "Serfs de la Gleva" gibt es ein Video über ein jüdisches Begräbnis im Mittelalter: Un enterrament jueu medieval

Im oberen Stockwerk des Museums findet der Besucher – neben Exponaten aus dem Mittelalter - ein Modell der mittelalterlichen Stadt.

In einem Video erzählt der Advokat, Geschichtsschreiber und königliche Generalkommissar für die Grafschaft Ampurias, Jeroni Pujades (1568-1635), aus der Geschichte der Grafschaft. Pujades lebte in Castelló. Er schrieb eine „Universalgeschichte des Prinzipats Catalunya“.

Ehemals tagte das Gericht in den oberen Räumen. Die Gerichtsherren konnten praktischer Weise nach entsprechendem Vergehen und Urteil die Delinquenten gleich in das Gefängnis im Hause stecken. Wie in den alten katalanischen Herrschaftshäusern üblich, gibt es auch hier einen Innenhof mit Galerie. Er lädt allerdings nicht zum Lustwandeln ein. Der Innenhof ist umgeben von primitiven Zellen mit Latrinen, die aber gegenüber dem älteren Grubenverlies (unterhalb der Treppe - vielleicht noch aus der alten Grafenburg stammend) schon ein Fortschritt sind. Im oberen Stockwerk befinden sich Zellen für vornehmere Gefangene und die Behausung des Gefängnisaufsehers – alles auch nicht gerade großzügig.

In den Zellen sollte man die Graffiti aus dem 16. bis 19. Jh. nicht übersehen, die Gefangene in die Wände ritzten. (Zählungsstriche, Buchstaben, Schiffe, Hände, Inschriften, Zeichen, Namen, eine Jahreszahl). Die Kriegsschiffe könnten darauf hindeuten, dass Besatzungsmitglieder hier einsaßen, die sich irgendwelcher Vergehen schuldig gemacht hatten. Sie dürften aber auch Ausdruck ihrer Freiheitssehnsucht sein. Die Striche bedeuten wohl Zeitabschnittszählungen (Tage?). Aus ihnen spricht, wie lang und eintönig den Gefangenen die Zeit vorgekommen sein mag. Ein deutlicher Hinweis auf den Gemütszustand eines Gefangenen ist die Inschrift:

„Salui r(ei) (nos)t(re) déu l(…) b saulo = salva déu rei nostre a Saulo“, d. h. „möge Gott, unser König … Saulo retten“.

Ein Gefangener namens „Pau“ nennt auch den Grund seiner Verhaftung: „manvenut“ (= m´han venut) d. h. „man hat mich verkauft“ oder „verraten“.

In der dritten Zelle befinden sich in der Wand Quadersteine mit Vertiefungen. Sie könnten aus einem wiederverwendeten Fliesenboden stammen (noch aus dem Grafenschloss?) und ursprünglich an Stelle von Spielbrettern genutzt worden sein.

Eine Scheune, die einmal Synagoge war

Über die Plaça Jaume I. – mit einer der wieder sichtbar gemachten „Sitjes“ (Getreideaufbewahrungsgruben) am Ende - wandern wir zu den „Peixateries Velles“ hinunter, den alten Fischmarkt. Hinter dem Haus mit den gotischen Bögen finden wir einen Gebäudekomplex mit zwei Eingangstoren, der einmal die „Schule“ oder das „Bet Knesset (hebr. : Haus der Versammlung“) der jüdischen Gemeinde von Castelló war, die Synagoge auf dem Puig del Mercadal. Der Puig war eine der Erhebungen in der Stadt, auf der sich – wie die Bezeichnung sagt - ein Handwerker- und Händlerzentrum befand, inmitten des jüdischen Viertels.

Das linke Tor des Hauses bezeichnet einen der früheren Eingänge zum Gebetsraum.

Von außen sieht man dem Gebäude nicht an, dass sich einst in ihm eine Synagoge befand. Tatsächlich wusste auch die jetzige Besitzerfamilie lange nichts von der jüdischen Geschichte ihres Hauses und erfuhr erst durch Forschungen davon. Inzwischen hat man bei Ausgrabungen Reste der jüdischen Vergangenheit entdeckt, unter anderem Anlagen, die auf eine Mikwe, das jüdische Ritualbad, hindeuten. Jede Synagoge benötigt ein Wasserbecken (mit Zulauf von frischem Wasser) als Mikwe, in dem sich Frauen nach der Menstruation oder Geburt durch Eintauchen kultisch reinigen. Aber auch Männer können die Mikwe bei besonderen Gelegenheiten benutzen, z.B. vor dem „Versöhnungsfest“ („Jom Kippur“).

Nach dem Zeugnis einer bischöflichen Kommission, die 1415 das jüdische Gemeindezentrum überprüfte, soll es „prächtig“ und weitläufig gewesen sein. Eine Synagoge besteht ja nicht nur aus einem Gebetsraum mit Torarollen-Schrein (Aaron ha-Kodesch), Vorlesepult (Bima/Tewa) und Sitzen, sondern beherbergt auch Räume für andere Tätigkeiten, Versammlungen, eine Metzgerei usw. (Die Sitze konnten übrigens gekauft werden und wurden auch vermietet. Besitzerlisten und Verkaufsprotokolle sind dokumentiert.) Da einige Anbauten nicht alten kirchlichen Vorschriften entsprachen, mussten diese dann von der Gemeinde geschlossen werden.

Man kann die inzwischen leer geräumte „Garage“ der Familie Comas und den ehemaligen Gebetsraum mit den Ausgrabungen für eine Besichtigung buchen, verbunden mit einer Weinprobe „koscheren“, d. h. rituell reinen Weines.

Auf dem weiteren Weg durch das jüdische Viertel fanden wir im Carrer del Lli ein Haus (Nr. 2, gegenüber der Casa Mayor), an dessen rechten Eingangstorsteinen eine Einkerbung zu erkennen ist. Wahrscheinlich war sie einmal für eine Mesusa bestimmt. Dies wäre ein Hinweis darauf, dass hinter diesem Tor jüdische Menschen wohnten, die beim Eintritt die Kapsel mit den auf Pergament geschriebenen Worten von 5. Mose 4-9 und 11, 13-21 ehrfurchtsvoll mit der rechten Hand berührten und die Finger dann (küssend) zum Munde führten. So vergegenwärtigte sie sich ihren Glauben und seine Gebote:

„Höre Israel: J…. (Gottesnamen), ist unser Gott, J…. ist einzig. Darum sollst du J…., deinen Gott, lieben von ganzem Herzen …“.

Exkurs - Die jüdische Gemeinschaft in Castelló – nach einem Jahrhundert der Blüte kam der Niedergang

Hier einiges zur Geschichte der Juden in Castelló: sie sind „cofre i tresor“ (Truhe und Schatz) des Grafen bzw. des Königs, stehen unter seinem Schutz und müssen ihm Abgaben zahlen – mehrfach beklagten Vertreter der jüdischen Gemeinde Castellos ihre Höhe und baten um Reduzierung.

Auf Grund großzügiger Privilegien des Grafenhauses wandern ab Anfang des 13. Jh. Juden in Castelló ein und bilden eine „Aljama“ (Gemeinde), die das Recht der Selbstverwaltung mit eigener Gerichtsbarkeit hatte. Die Gemeinschaft umfasste bis zu 300 Personen - bei ca. 1500 Gesamteinwohnern im 13./14. Jh. war das ein hoher Anteil an der Einwohnerschaft. Damit war die jüdische Gemeinde Castellós eine der größten im katalanisch-aragonesischen Königreich, größer als in Girona. (Uber die "Juden im mittelalterlichen Girona" habe ich einen eigenen Artikel geschrieben.)

Jüdische Menschen wohnten vorwiegend in einem eigenen Viertel (genannt „Call“ – von lat. "callis" = Fußsteig oder hebr. „kahal“ = Gemeinde) zunächst unterhalb des alten Grafenschlosses. Sie sind Handwerker (Textil-, Baugewerbe), Händler, Geldverleiher, Ärzte, Schreiber, Gelehrte …, anders als im damaligen Deutschland können sie Häuser und Land besitzen. Sie sprechen die Sprache des Landes, katalanisch, und haben auch katalanische Namen (neben dem hebräischen Vornamen, mit dem sie in der Synagoge zur Lesung aufgerufen werden). Einer der häufigsten Vornamen ist „Astruc“ oder „Astruga“ (katalanisch: „der/die Glückliche“). Als Nachnamen wird oft „Bonastruc“ genannt („Gut-Glück“). Hebräisch ist die „Kultsprache“ (Gebete, Bibellesungen, Grabinschriften) und wird - mit hebräischen Schriftzeichen - in traditionell-religiösen Texten verwendet, nicht aber im alltäglichen Schriftverkehr. Die Beziehungen zu Christen sind vor allem wirtschaftlicher Art (Koexistenz).

Als Andersgläubige und Angehörige eines Volkes, das angeblich den Tod Jesu verschuldete, sehen sie sich immer wieder Argwohn und auch Angriffen von Christen gegenüber. Es gibt aber auch Provokationen von jüdischer Seite, über die sich Christen beklagen.

Unter Jaume I. (König von Aragon 1213-1276) beginnen Zwangspredigten der Franziskaner, später der Dominikaner, denen die Juden beiwohnen sollen. Ab 1372 gibt es vermehrt Übertritte zum Christentum. Höhepunkt erreicht diese Welle unter dem Schisma-Papst Benedikt XIII. („Papa Luna“) und dem Dominikanerprediger Vincens Ferrer (später „Heiliger“).

1413 ordnet Benedikt XIII. den "Disput von Tortosa" an, zu dem die führenden jüdischen Theologen und Rabbiner des Königreiches erscheinen müssen. Sie sollten bei diesem sogenannten Disput von der Wahrheit der christlichen Lehre überzeugt werden und - als Vorbild für ihre Gemeinden - konvertieren. Unter den jüdischen Delegierten ist auch ein Vertreter der jüdischen Gemeinschaft von Castelló, der angesehene und gelehrte Perfet Bonsenyor, "Sekretär" und vermutlich auch Rabbiner der Aljama. Im Gegensatz zu anderen Rabbinern bleibt Bonsenyor standhaft bei seiner Konfession und entfernt sich (unerlaubt) vom Kongress, als er die Aussichtslosigkeit der jüdischen Position erkennt. In Castelló zurückgekehrt muss er - für ihn als einem der politischen und geistlichen Leiter der Gemeinde - Bitteres erleben.

1415 wird die Synagoge am Mercadal amtlich geschlossen, das Inventar versteigert und das Gebäude später verkauft (es wird „Hostal“, später Scheune und war zuletzt Garage). 1417 werden mehr als 100 jüdische Menschen in der kaum fertig gestellten Kirche Santa Maria in dem großen Doppel-Taufstein getauft, Das sicher langwierige und die ganze Stadt bewegende Geschehen wird als großer Spektakel inszeniert. Nach den Taufen gibt es eine Prozession durch die Stadt, ein Bankett im Grafenpalast und ein Fest auf der Plaça del Gra.

Die Konversen nehmen meist den Nachnamen der Paten an, oft prominenter Persönlichkeiten. Z. B. wird aus Samuel Perfet ein Pere Santcliment - nach dem Generalprokurator der Grafschaft Ampurias, Pere de Santcliment, der auch dem Bankett zu Ehren der Neugetauften präsidierte. Man kann nachempfinden, wie sich Menschen fühlen, die unter äußerem Druck eine solche Änderung ihrer Identität hinnehmen müssen.

Perfet Bonsenyor blieb es nicht erspart zu erleben, dass auch seine Gattin, sein Sohn und andere Familienmitglieder dem jüdischen Glauben abschwören.

Übrigens wurden anlässlich des Tauffestes auch eine beträchtliche Anzahl von Sklaven und Sklavinnen freigelassen und getauft. Nicht nur reiche Juden, sondern auch wohlhabende Christen, auch die Grafen, besaßen Sklaven, meist aus den muslimischen Ländern, wo man sie auf Kriegszügen gefangen genommen oder bei Handelsfahrten gekauft hatte.

Die Konvertierten haben zwar die gleichen Rechte wie die Christen, sehen sich aber dem Argwohn der „Altchristen“ und der Inquisition gegenüber. Dabei kann ihnen die Taufe zum Verhängnis werden, denn nun fallen sie unter die Gerichtsbarkeit der Inquisition, wenn sie heimlich ihren alten Glauben oder Elemente davon praktizieren. Die Inquisition verurteilt und verbrennt „Judaisierende“ als „Ketzer“. Dabei wird der Besitz der Verurteilten eingezogen. 1495 werden in Girona 22 Konversen aus Castelló, Männer und Frauen, zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt, 19 in Abwesenheit (sie waren wohl geflohen – man verbrannte sie dann in „effigie“, d.h. als Statue).

Ein Zeichen, dass die Konversen längere Zeit eine Sondergruppe in der Einwohnerschaft bildeten, ist, dass sie – einer alten Überlieferung nach - in einem eigenen Friedhof an der Nordseite der Kirche begraben wurden (heute überbaut durch die Kapelle „Purissima Sang“).

Es bleiben nur wenige Juden dem alten Glauben treu; sie kaufen ein Haus am Anfang der Judengasse, um es als Synagoge zu nutzen.

Mit dem Ausweisungsedikt der „Katholischen Könige“ Isabella und Ferdinand 1492 – dem sogenannten „Alhambra-Edikt“ - müssen die letzten 5 jüdischen Familienoberhäupter Castellós mit ihren Familien – wie alle Juden Spaniens, die nicht den christlichen Glauben annehmen wollen – ihre Zwischenheimat verlassen. Sie verkaufen ihre Häuser zum „Spottpreis“ an Christen, können nur wenig mitnehmen und wandern in andere Mittelmeerländer aus, nach Portugal und Italien (wo sie auch wieder weiterziehen müssen), Nordafrika, ins osmanische Reich, aber auch in die Niederlande (Amsterdam) und Hamburg.

Die letzte Synagoge in Castelló wird an einem Christen verschenkt.

Die von der iberischen Halbinsel vertriebenen Juden werden als „Sepharden“ bezeichnet. Ihre iberisch beeinflusste Kultur und Sprache unterscheidet sie von den mittel- und osteuropäisch geprägten „Aschkenasim“ (beide Bezeichnungen gehen auf biblische Angaben zurück).

1992 setzte der spanische König das Alhambra-Edikt endgültig außer Kraft und den Nachkommen der Sephardim wurde (auf Nachweis ihrer Abstammung) ermöglicht, die spanische Staatsbürgerschaft zu erlangen.

Die Schätzungen, wie viele Menschen jüdischer Abstammung oder Konfession heute in Spanien leben, gehen auseinander, die Angaben reichen von 15 000 – 45 000. Ob es Nachfahren von Juden aus Castelló gibt, die in das Land oder die Stadt ihrer Vorfahren zurückgekehrt sind, ist unbekannt.

Über Perfet Bonsenyor gibt es ein kleines schönes in Castelló aufgenommenes Video der "Serfs de la Gleva":

Perfet Bonsenyor, Rabí i secretari de l'aljama de Castelló d'Empúries

Außerdem haben die "Serfs" weitere Videos über jüdische Persönlichkeiten aus Castelló, über jüdische Bräuche und Castelló im Mittelalter produziert:

Bilder unten: Disput von Tortosa, Taufe eines Juden und der verschwundene "Friedhof der Conversen" an der Basilika

Fortsetzung des Rundgangs:

Ein Kloster, das Grafenpalast war und heute Rathaus ist

Vom Carrer del Lli suchen wir unseren Weg zur Plaça Joc de Pilota (Platz des Ballspiels). Dort angekommen sehen wir vor uns die barocke Eingangsfassade der Dominikanerkirche, links den Eingang zum Kloster, rechts das Hotel-Restaurant Canet, dessen Gebäude 1924 erbaut wurde. Vielleicht machen wir auf der Terrasse des Restaurants eine Pause und nehmen einen Kaffee oder auch das Mittags-Menü ein, wie vor uns schon Carles Fages der Climent. Er schreibt (wie wir auf der Plakette an der Eingangstür lesen können):

„A l´hivern fa molta fred / i a l´estiu l´aixeta raja; / hi ha qui dina a Canet-Plage, / jo al Gran Hotel Canet.“

„Im Winter ist es ziemlich kalt / im Sommer tropft der Wasserhahn / es gibt welche, die speisen in Canet-Plage [in Frankreich] / ich tu´s im Grand Hotel Canet.“

Das was der Dichter über das Hotel sagt, stimmt nicht mehr, aber das Essen ist nach wie vor empfehlens- und preiswert.

Mit frischen Kräften treten wir in den Kreuzgang des Dominikanerklosters aus dem 17./18 Jh. ein. Wie die früheren Mönche machen wir unsere Runde im Säulengang um den Hof und betrachten die an den Wänden angebrachten historischen Exponate. Amtliche Geschäfte im Rathaus haben wir heute nicht vor und so gehen wir an der Eingangstür vorbei – es sei denn, wir wollten den als „Gotischen Saal“ bezeichneten Ratssaal besichtigen, da sollten wir uns vorher anmelden.

Die außergewöhnlich große Anlage zeigt, dass die Predigermönche für die Grafen und in Castelló wichtig waren. Vorgängerbau des Klosters war der dritte Grafenpalast, den Graf Enrique II. von Aragon (aus dem Hause Trastamara, gest. 1522) Anfang des 16. Jh. errichtete. Da der Grafentitel dann an die Herzöge von Segorbe und Cardona und schließlich an die Medinaceli fiel und diese alle nicht mehr in Castelló residierten, wurde die Anlage später den Dominikanern überlassen. An deren Kloster, damals noch außerhalb der Mauern, hatte schon vorher Graf Juan I. (aus dem Haus Barcelona) im 14. Jh. die zweite Residenz angebaut. Der heutige Komplex des Klosters / Rathauses lässt kaum mehr etwas von dem „Grafenpalast“ sichtbar werden. Am ehesten erhält man einen Eindruck, wie er ausgesehen haben könnte, wenn man sich auf die kleine, malerische Plaça Catalunya hinter dem Kloster begibt und von dort auf die Gebäudefront schaut.

Hier wäre auch Gelegenheit, näheres über die Geschichte der Grafen von Ampurias zu erfahren. Ich habe mich einmal dazu mit einer Gruppe – wir waren auch nicht mehr den Jüngsten - in das ansprechende Altencafé nebenan gesetzt – natürlich nicht ohne die wenigen einheimischen Anwesenden um Erlaubnis zu bitten.

Exkurs: Die Grafen von Ampurias und die Entwicklung der Stadt

Unter den fränkischen Königen (Karl der Große und Nachfolger) werden visigotische Adlige ab 812 als Grafen (Verwalter) in der von den Arabern eroberten „Spanischen Mark“ eingesetzt. Ab 894 ist der Grafentitel von Ampurias erblich (mit Sunyer II.). Die Grafen residierten in Sant Martí.

Die Villa Castilione wird 879 zum ersten Mal erwähnt. Es dürfte nur eine kleine Ansiedlung gewesen sein. Sie muss aber im 10./11.Jh. angewachsen sein, sonst hätten die Grafen sie nicht als neuen Sitz ausgewählt. Im 11. Jh. wird die Vila Castilionis Hauptstadt der Grafschaft Ampurias (unter Pons I. /1040-1078). Die Grafen der ersten Linie heißen fast immer Pons (Pontius) und Hug (Hugo). 1064 wird eine romanische Kirche auf dem Puig Salner eingeweiht. Um diese entwickelt sich das geistliche und administrative Zentrum, siedelt sich aber auch das ritterlich-adlige Gefolge der Grafen an. Bau der 1. Grafenburg („Castelló!). Dies ist die Gründungs- und feudale Phase der Stadt.

Die Grafen werden unabhängig von den fränkischen Königen. 1210, unter Hug IV., erfolgt die Integration in die Föderation Katalonien/Aragón (unter Grafenkönig Pere I. el Catolico), ohne dass die Selbstständigkeit der Grafschaft aufgegeben wird. Das Verhältnis zu den barcelonesischen Grafenkönigen bleibt aber nicht ohne Spannungen.

Beteiligung bei der Eroberung Mallorcas (von den Sarazenen) durch Jaume I. el Conquerer (1213-1276). Ein Teil der "Neusiedler" Mallorcas stammt aus dem Ampurdan. Unter Pons Hug III. (1230-1269) Beginn des Baus der gotischen Marienkirche. Mit Tod von Pons Hug V. („Malgaulí“, 1313-1322) Ende der 1. Dynastie (Nachfolger tauscht mit dem Infanten Pere). Pere I. (1325-1341) begründet die neue Dynastie, die mit dem Königshaus verwandt ist. Förderung des Baus der „Kathedrale“ in Castelló. 13./14. Jh. Blüte Castellós mit ca. 1500 Einwohnern (Handwerker – Textil, Leder, Metall, Steinmetzen – in eigenen Straßen – Kaufleute/freier Handel im Prinzipat Katalonien, Seehandel, „Bürokraten“, Ritter, Weltgeistliche – ca. 30 an der Kirche -, Mönche). Bau der Casa de Consell, der Cúria, des 2. Grafenschlosses, des Adelshauses Casa Gran, der 2. Mauer, der Synagoge und mehrerer Klöster).

Ab 1385 wird die Grafschaft – mit Ausnahmen - unter der Krone (Haus Barcelona) geführt. Ab 1410 unter dem Haus Trastamara, dann (16. Jh.) von den Herzögen von Segorbe/Medinaceli.

Heutige, (54.) Gräfin von Ampurias ist übigens: Doña Sol María de la Blanca de Medina y Orleans-Braganza, geb. 1986. Ihre „romantische“ Hochzeit im Jahre 2023 fand in einer gewissen Presse Spaniens ("Hola") und auch darüber hinaus große Beachtung.

Das Mittelalter reicht in Castelló bis ins 16. Jh. Ab dem 17. Jh. wird Castelló zunehmend agrarisch geprägt - 2. Phase der Geschichte. Dies erreicht im 18./19. Jh. seinen Höhepunkt. Häuser von Großgrundbesitzern („Kaziken“) und sonstigen reichen Bürgern (Advokaten, Ärzte …) prägen das Stadtbild. Entstehung der Höfe in den Aiguamolls (Cortals). Durch die Trockenlegung des Sees von Castelló und die Desamortisation geistlicher und gräflicher/adliger Besitzungen erhalten aber auch kleine Bauern Land. Sie wohnen in den Randbezirken der Stadt, außerhalb der alten Mauern.

Unser Rundgang führt uns nun zurück zum Kirchplatz, der heute nach dem katalanischen Nationaldichter Mossèn (Anrede für Geistliche) (Ja)cinto Verdaguer benannt ist (1845-1902; Epen: La Atlántida; Canigó).

Auf dem Vorplatz zur Basilika Santa Maria - ein altes und ein modernes Kunstwerk

Hier könnten wir uns auf die Terrasse der Bar niederlassen, aus Distanz und in Ruhe die eindrucksvolle Westfassade der „Kathedrale des Empordà“ betrachten und uns über Beobachtungen und Eindrücken austauschen.

Vorher sollten wir aber das spätgotische Wege- oder Grenzkreuz (15. Jh.), das hierher verpflanzt wurde, mit seinen feingestalteten Figuren beachten. Es zeigt auf der Vorderseite Jesus am Kreuz, umgeben von Maria und Johannes an den Seitenbalkenenden; unter dem Kreuz Adam, auf dessen Grab sich nach eine Legende das Kreuz erhoben haben soll. Ganz oben ein kleiner Pelikan als Symbol für den Opfertod Jesu – nach mittelalterlichem Verständnis nährt der Pelikan seine Jungen mit eigenem Blut. Auf der Rückseite Maria mit dem Kinde, darüber der Tetramorph (Symbole der 4 Evangelisten). Der obere Teil des Kreuzes wird durch eine Art von Kapitell getragen, auf dem die Apostel eine Runde bilden. Diejenigen auf der Vorderseite blicken heute auf ihre größeren „Kollegen“ am Eingangsportal der Kirche.

Vielleicht fällt unser Blick auch auf ein modernes Kunstwerk auf der Treppenterrasse über uns. Da fliegt an Stangen mit Drähten aufgehängt eine Möwe auf die Kirche zu. Wir fragen uns, was dies in diesem Ambiente bedeuten könnte. Ist das eine maritim-mediterrane Abwandlung der Taube, die sonst den „Heiligen Geist“ symbolisiert, der sich ja in der Kirche manifestieren sollte?

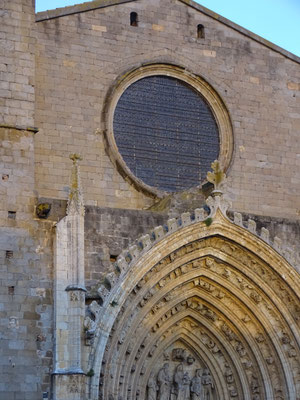

Ein bedeutungsvoller Eingang zur Kirche

Wir wenden unseren Blick wieder der Kirche zu und auch da gibt es schon beim ersten Blick einiges zu entschlüsseln. Natürlich fällt uns die mächtige und vielgestaltige Eingangshalle im gotischen Stil auf, die sich von der sonst ziemlich eintönig wirkenden Westfassade abhebt. Schon durch ihr Material – heller Marmor - setzt sie sich von den düsteren Quadersteinen der sie umgebenden Wände ab. Das Quadrat mit dem spitz zulaufenden Innenbogen und seiner Gestaltung soll nicht nur Zierde sein, sondern entfaltet ein ausgeführtes theologisches Programm für die Ankommenden.

Alles läuft nach innen zum Portal zu, zur „Pforte des Himmelreiches“. Der Vorbau stellt eine Art Vorhimmel, das „Paradies“ dar. Die marmorne Treppe aus schwarz-weißen Steinen lässt den Besucher aus den irdischen Gefilden in eine höhere Welt emporsteigen. Zu ihr eröffnet das Heiligtum den Zugang. Zunächst erwarten den Besucher Bänke, die zum Verweilen einladen, aber auch zeigen, dass nicht allen der Weg ins Himmelreich gleich offensteht. Über dem Wartenden erheben sich die Gestalten der Apostel, der Ur-Zeugen und -vorbilder des christlichen Glaubens.

Sie leiten den Pilger in den Bereich des Heiligen. Sie repräsentieren mit ihrer Geschichte verschiedene Wege und Stationen des Glaubens, wie zum Beispiel der Zweifler Thomas. Mit Büchern in den Händen verweisen die Apostel auf die „Heilige Schrift“ und andere Glaubensschriften. An hervorgehobener Stelle, der Pforte zunächst, stehen die „Apostelfürsten“, Paulus, der Missionar der „Heiden“, und Petrus, der die „Schlüssel des Himmelreiches“ in den Händen hält.

Über ihnen, im Tympanon (Bogenfeld über der Tür), zeigen die 3 Könige dem Betrachter, worum es zentral in dieser Kirche geht, um die Verehrung Jesu und seiner Mutter Maria, den Weg zu ihnen und die Darreichung von Lebensgaben an sie. Als Männer jungen, mittleren und fortgeschrittenen Alters dargestellt, drücken die Gestalten aus, dass dies für alle Lebensphasen gilt. Eine junge, korbtragende Frau (Amme, Hebamme?) an der Seite Mariens schließt die Frauen ein.

Umschlossen werden die Bildnisse von 6 mit „Krabben“ (blatt- oder blumenartige Ornamente) gefüllten Archivolten (Bogen), die die himmlischen Sphären symbolisieren. An ihrer Seite ragen filigrane Fialen (Türmchen) in den Himmel. Gekrönt werden die Bögen mit einer Kreuzblume.

Auch glaubensfeindliche Mächte zeigen sich in der Gestalt von Löwen, Drache und Schlange/Basilisk am Rande des "kosmischen" Quadrats:

„Über Schlange und Basilisk wirst du schreiten, wirst zertreten Löwe und Drache …“ (Psalm 91, 13)

Über den Archivolten wurde ein großes rundes Fenster in die Wand eingefügt. Es enthält kein Maßwerk (geometrisch konstruiertes Bauelement) - wie sonst oft bei Rosetten an gotischen Kirchen und den kleinen Rundfenstern an den Turmansätzen rechts und links.

Das kleine Fenster rechts bildet ein Hexagramm, das im Inneren eine Rose umschließt. Das hat eine Bedeutung, die aber rätselhaft bleibt. Verweist das Hexagramm auf das Judentum ("Davidsstern"), soll es Schutz- und Abwehr gegen böse Mächte bieten - oder beides? - Die Rose gilt als Christus-Symbol.

Wir treten über die Marmorstufen in den Vorbereich zum Kircheninneren ein und betrachten die Figuren der Apostel, die den Eingang säumen.

Es sind 12. Dargestellt werden (von links nach rechts – nach J. Marqués Casanovas): Judas Thaddäus - im Mittelalter vom „einfachen“ Volk irrtümlich mit Judas, dem „Verräter“ verwechselt und mit Steinen beworfen! - dann Matthäus, Philippus, Thomas, Jakobus (der Ältere) – als Pilger dargestellt - Paulus, Petrus, Johannes, Andreas, Jakobus (der Jüngere), Bartholomäus, Simon (der Kanaanäer oder Zelotes).

Teilweise sind die Apostel durch ihre traditionellen Attribute (Jakobus d. Ä.: Pilgerhut), deren Reste (Paulus: Schwertknauf) oder ihre Physiognomie (Johannes: Jugendlichkeit) zu erkennen. Nicht immer ist die Bestimmung aber sicher.

Paulus verstand sich zwar als Apostel, gehört aber nicht in die Reihe der Jüngerapostel; er darf aber schon deshalb nicht fehlen, weil er als Missionar Spaniens gilt und – wie auch Jakobus der Ältere – der Legende nach seine ersten Schritte auf iberischen Boden im nahen Emporion tat.

Die Figur das Judas Thaddäus ist neueren Datums, die alte – zu Unrecht schändlich behandelte - steht am Eingang der neuen Sakristei. Übrigens haben auch die anderen Apostelfiguren manches „Martyrium“ durchmachen müssen, einigen fehlen Arme, Paulus das Schwert (mit dem er hingerichtet wurde), Petrus die Schlüssel u.a. Vor allem die französischen Revolutionstruppen haben im „Großen Krieg“ (1793-94) vieles an und in der Kirche beschädigt. Auch fanatische „Rote“ richteten im spanischen Bürgerkrieg Verwüstungen an.

Die stilistische Unterschiedlichkeit der Apostelfiguren weist auf verschiedene Steinmetzen hin. Die Autorschaft ist umstritten.

Beachtenswert sind die Wappen der Stifterfamilien unter den Figuren. Wahrscheinlich war es nicht zufällig, welchen Apostel sie sich für die Stiftung und damit auch als „Patron“ gewählt haben. Unter Andreas erkennt man z. B. ein P und eine Schnecke. Der Stifter der Figur war Pere Cargol („Cargol“ katalanisch „Schnecke“). Der Apostel hält ein Tuch in der linken Hand. Hatte der Stifter etwas mit Textilien zu tun? Unter Jakobus dem Jüngeren sieht man ein Wappen mit Turm. Es weist auf den Geldwechsler Nicolau Torró.

Aber auch die kleinen Figuren auf den Baldachinen über den Aposteln sind bemerkenswert. Paulus hat einen Drachen über sich. Er musste sich ja mit allerlei Widergöttlichem herumschlagen. Bei genauerem Hinsehen kann man über der Johannesfigur einen kleinen Kopf sehen, der die ausgeprägten Züge eines schwarzen Afrikaners trägt. Hat der Stifter etwa einen seiner Sklaven abbilden lassen? Über Jakobus den Jüngeren - der von Nicolau Torró gestifteten Figur - arbeitet sich eine bärtige Männerfigur mit einer Platte ab. Soll das einen Steinmetz oder Bauarbeiter darstellen?

Nicht nur die Grafen haben an der Kirche planerisch, finanziell oder materiell mitgewirkt. Sie haben sich wohl in der Figur des jugendlichen Königs und der jungen Frau im Tympanon verewigt. Die Einwohner Castellós haben als Handwerker oder als Stifter ebenfalls ihren Teil zum Bau und zur Einrichtung beigetragen. Auch die Aufgangstreppe, über die meist unbeachtet hinweggeschritten wird, ist mit ihren verschiedenfarbigen Marmorsteinen die Stiftung eines Bürgers. So wurde aus der geplanten Bischofskirche eine Gemeindekirche, die sie bis heute ist.

Das Kircheninnere - Abbild des mittelalterlichen Kosmos

Wir treten in die Kirche ein und lassen das Innere auf uns wirken.

Wir erleben ein hochgebautes Mittelschiff mit Seitenkapellen (es sind insgesamt 25). Trotz ihrer Höhe wirken Schiff und Seitenkapellen relativ dunkel und massiv. Blicken wir nach vorn, dann sehen wir einen lichter und feingliederiger erscheinenden Chor. Da deutet sich ein Unterschied zum Kirchenschiff in Konstruktionsweise und Stil an, obwohl beide Kirchenteile auf ihre Weise dem gotischen Stil verpflichtet sind.

Die Erklärung ist, dass der französische Baumeister, der für den Bau der Kirche kontraktiert wurde, den Bau - wie üblich - mit dem Chor begann. Diesen errichtete er im Stil der französischen Gotik Ihm folgten einheimische Meister, die sich mehr an romanische und katalanische Bautraditionen hielten.

Blicken wir nach oben, dann sehen wir, dass das Gewölbe des Kirchenschiffes durch Kreuzrippen und Spitzbogengurte getragen wird. Die Schlusssteine der Kreuzrippen tragen Medaillons mit farbigen Darstellungen, aus der christlichen Glaubenswelt u. a. die Auferstehung Christi, die Krönung Mariens, aber auch Symbole aus der alltäglichen Welt, z. B. eine Schere oder einen Schuh, die auf den Beruf der Stifter hinweisen.

Kreuzrippen und Bogengurte werden auf jeder Seite von 6 freistehenden Rundsäulen gestützt. Die Säulen setzen die zwei Apostelreihen vor dem Eingang im Kircheninneren fort - die Apostel werden ja als "Säulen" der Kirche betrachtet. Die Zahl 6 spielt aber auch auf das Schöpfungswerk Gottes an, das besagt, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen habe, Zusammen genommen ergibt sich die Zahl 12 - sie symbolisiert Vollkommenheit: "Und siehe, es war gut". (1. Mose 1,9)

Mittelalterliche Kirchen stecken voller Symbolik, auch Zahlensymbolik. Die Baumeister wollten mit den Kirchen in Kreuzform den kosmischen Christus, den Weg des Menschen zu Gott, die Schöpfung mit ihren 4 Himmelrichtungen, kurz den ganzen Kosmos abbilden, so wie man sich den Kosmos im Mittelalter vorstellte. Zahlen, Maße und geometrische Formen spielen dabei eine große Rolle, denn Gott "hat alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet." (Weisheit 11, 23)

Auch die Gewölbe der Seitenschiffe werden durch Kreuzrippen getragen, wobei die Wände durch Strebepfeiler außen gestützt werden.

Die gotische Bauweise ermöglichte - gegenüber der romanischen - höhere Kirchenräume mit hohen bunten Glasfenstern in den Wänden. Sie sollten den Eindruck erwecken, als dringe das „Himmelslicht“ in den Raum. In dieser Kirche ist aber die Nordseite des Kirchenschiffes verschlossen geblieben. Man fürchtete wohl, dass der oft heftig wehende Tramontanawind die Scheiben der Fenster eindrücken könnte. Allerdings dürfte die Fensterlosigkeit nicht nur praktische Gründe gehabt haben. Im Chor hat man ja Fenster an der Nordseite eingebaut.

Aus dem Norden kommt nach biblischer Tradition das Feindlich-Böse.

Es hatte also einen theologischen Sinn, wenn man diese Seite verschloss und das Licht von Osten und Süden einfallen ließ. Im Osten liegt das heilige Jerusalem, aus dem Osten kommt das Heil (daher die Ostausrichtung der Kirchen, Chor und Hochaltar im Osten) und vom Süden her strömt das erwärmende Sonnenlicht ein.

Dem entsprechend liest man an der Außenwand der Kathedrale Vaison-la-Romaine (mit angeschlossenem Kreuzgang) in der Provence - einem ehemaligen Bischofssitz - die Worte:

"Inständig bitte ich euch, Brüder, überwindet die Gegenden des Nordwindes, indem ihr den Kreuzgang überschreitet, denn so werdet ihr zum Süden kommen. Die dreifache Feurige [die Dreieinigkeit] möge das vierfältige Nest entzünden [die Kirche mit ihren vier Himmelsrichtungen und die im Konvent wohnenden "Brüder"], dass es den 12 steinernen Gefäßen [den von Säulen repräsentierten Aposteln] beigegeben sei. Friede diesem Hause." (Aus dem Lateinischen übersetzt.)

Aber auch vom Westen her, wo die Sonne untergeht, fällt Licht über die Rosette in die Kirche ein. Der Westen repräsentiert den profanen, dem Glaubenden oft feindlichen Bereich. Deshalb werden Türme im Westen errichtet, abwehrend und schutzbietend zugleich. Auch in diese dem Ende zueilende Welt, in die hereinbrechende Dunkelheit leuchtet das Licht Christi und Mariens.

Im Kirchenschiff sind keine bunten Glasfenster erhalten. Im Chor hat nur eines - mit Darstellungen aus dem Leben Jesu - die Zeiten überdauert und dies auch nur zum Teil. In die anderen Chorfenster wurden Alabasterscheiben eingesetzt.

Daten und Fakten zur Kirche:

Basilika (minor) Santa Maria – Bau begonnen 1261 unter Leitung des französischen Baumeisters Renaud de Chartres, Abriss der romanischen Kirche, von der im Wesentlichen nur untere Teile des großen Glockenturmes an der Seite des neuen Chores blieb, Aufbau der Kirche vom Chor her. Der Zentralbau mit Seitenschiffen und Seitenkapellen wurde erst ca. 200 Jahre später unter verschiedenen Baumeistern beendet.

Das Eingangsportal wurde ab ca. 1400 geschaffen. Im 17. / 18. Jh. erfolgte der Anbau der klassizistischen Seitenkapellen „Purissima Sang“ ([Allerheiligstes Blut (Jesu)] sowie der Kapelle „Mare de Deu del Dolors“ (Schmerzensreiche Mutter Gottes) im Rokoko-Stil. Außerdem wurde die große neue Sakristei dem Chor angefügt, ein Zeichen dafür, dass sich die Zahl der Geistlichen an der Kirche vermehrt hatte. Für ihre in der Barockzeit prächtig gewordenen Messgewandung brauchte man Platz.

Die Kirche sollte nach dem Willen der Grafen Bischofskirche werden. 1325 stellt der Infant Pere I. und Graf von Empúries bei „Seiner Heiligkeit“ dem Papst Johannes XXII. „demütig“ den Antrag, die Kirche Santa Maria als Kathedrale und Bischofssitz errichten zu dürfen. Er begründet das mit den „unzählbaren“ Gewinnen an „Seelen- und Körperheil“ für die gesamte Grafschaft, wobei er gleich schon versucht Bedenken des Bischofs von Girona herunterzuspielen. Immerhin war das spätantike Emporion schon einmal (wahrscheinlich) Sitz eines Bischofs. Das Vorhaben der Errichtung eines neuen Bischofssitzes wurde dann doch durch den Bischof von Girona verhindert. Er sah seinen Einfluss auf die Grafschaft schwinden sah, ebendas, was die Grafen – die mit ihm ständig im Streit lagen - mindern wollten. So ist es wohl nicht zufällig, dass die geplante Ausführung des Baus nach dem Vorbild französischer Kathedralen torsohaft blieb.

2006 erhob der deutsche Papst Ratzinger/Benedikt XVI. die Kirche zur „Basilika Minor“. Dieser Ehrentitel wird Kirchen mit besonderer Bedeutung verliehen (wie z. B. dem Bamberger Dom oder der Kathedrale in Barcelona) und bringt die Verpflichtung mit sich, die Verbindung mit dem römischen Bischof zu stärken.

Sehenswürdigkeiten in der Kirche

Eine Kirche sollte man beschreiten, am besten zum Altar hin, dem zentralen Ort, an dem sich Himmel und Erde begegnen.

Wir können das an den Seitenaltären vorbei oder durch den Mittelgang tun. Immer werden wir über Grabplatten schreiten. In den Grüften unter ihnen liegen Geistliche, aber auch Bürger (die es sich leisten konnten). Man wollte nahe "bei den Heiligen" ruhen in oder an der Kirche - bis zur Wiederkunft Christi und der Auferstehung der Toten. Eine alte Kirche ist nicht nur ein Ort, der die Lebenden versammelt, sondern auch die Toten. Memento Mori!

Am Altar angekommen, zieht das große Altarbildwerk hinter dem Gitter unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wir beginnen die nähere Besichtigung der Sehenswürdigkeiten im Inneren der Kirche hier. Den Verlauf des weiteren Rundgangs will ich nicht vorschreiben, ich überlasse dies der Selbstleitung des Besuchers. Aus diesem Grund stelle ich hier zusammen, was gesehen und beachtet werden sollte.

Im Chor: Kunstvolles Alabaster- Altarbild (für den nicht mehr vorhandenen oder versetzten Hochaltar), ab 1452 von verschiedenen Meistern hergestellt, unter Einfluss flämisch-französischer Gotik, sehr realistische, fein gearbeitete Figuren mit Spuren der ursprünglichen farbigen Bemalung.

Untere Reihe: Engel mit Wappen von Castelló (an der linken und rechten Seitenfront), mit Brot („pa senyat“ / „bezeichnetes“ d. h. gesegnetes Brot) und den verschiedenen „Leidenswerkzeugen“ der Kreuzigung Jesu.

Obere Reihe: Stationen der Passion Jesu, vom letzten Abendmahl (links an der Seitenfront) bis zur Beweinung des Toten (rechte Seitenfront).

Ganz oben die Statue der Maria Candelera (Licht-, Kerzenträgerin) mit dem Jesuskind. Sie wird als Patronin Castellós betrachtet und für sie wurde wohl das Altarretabel entworfen. Die Figur bezieht sich auf die Darstellung Jesu – als dem „Licht der Welt“ - im Tempel von Jerusalem, 40 Tage nach der Geburt. Im Gedenken an dieses Ereignis feiert die Kirche am 2. Februar das Fest „Mariä Lichtmess“ („Candelaria“ in Katalonien). An Lichtmess werden Kerzen gesegnet. Man isst (ursprünglich) Fladenbrot, das auch den Armen gespendet wird. Die Bruderschaft „Pa senyat“ oder „Pa corto“ war maßgeblich an der Stiftung des Altarretabels und der Feier des damals und heute noch sehr geschätzten Festes in Castelló beteiligt.

Bei der heutigen „Passio“, der Darstellung des Leidens Jesu durch Einwohner Castellós, sind Szenen des Altarretabels Vorbild.

Sarkophage im Chorumgang:

Vorne links liegt die Figur von Pons Hug V. „Malgaulí“ auf seinem Steinbett, der letzte der 1. Linie. Oben wird seine Seele in einem Tuch von Engeln zum Gericht oder in den Himmel getragen, unten wird sein Trauergefolge abgebildet. Auf der anderen Seite befindet sich der Sarkophag eines nicht mehr genau bestimmbares Mitglieds der Grafenfamilie. Auch in einer Kapelle der Apsis liegt sich ein Paar gegenüber, das zur Grafenfamilie gehört haben könnte. In einer anderen Apsiskapelle ruht ein Geistlicher – wenn sich seine Reste noch im Sarkophag befinden sollten – es ist der Erzdiakon Pere Bou, der 1410 starb. Die Sarkophage der Grafen waren ursprünglich in den Dominikanerklöstern untergebracht und wurden nach der Säkularisierung des letzten Konvents in die Kirche überführt.

In der Neuen Sakristei werden Messgewänder und liturgische Geräte ausgestellt – meist aus dem 17./18./19. Jh. – auch Steinfragmente, Urkunden und Bilder, einige davon Kopien berühmter Meister. (Die Bilder sind derzeit entfernt.)

Aber auch in der Alten Sakristei auf der anderen Seite des Chorraumes gibt es sehenswerte liturgische Geräte.

Die Seitenkapellen aus dem 18. Jh. korrespondieren in ihrer Thematik: in der linken steht das Leiden Jesu im Mittelpunkt, in der rechten der Schmerz Mariens. Beide Kapellen präsentieren ihre Figuren in Barock-Manier wie auf einer Theater-Bühne. Die Christus und seinem Blut geweihte Kapelle ist schlichter gestaltet als die in barocker Pracht ausgeführte Kapelle der Schmerzen Mariens. Die eindrucksvolle Figur des Gekreuzigten wird in einen klassizistischen Tempel gestellt. Die "Mater dolorosa" erscheint in einer Höhlung der barock-ausladenden Altarwand. Die über ihnen aufgeführten Symbole (Strahlendreieck=Dreieinigkeit) und Muschel unterstreichen die Teilhabe Christi an der Göttlichkeit und die Bedeutung Mariens als Gefäß des Göttlichen.

In einer der linken Seitenkapellen des Kirchenschiffes: Kopie des Altarbildes eines früheren Michaels-Altars; zeigt die Erscheinung des Erzengels und die Gründung des Michaelsheiligtums am Monte Gargano (Apulien).

Das Bildwerk – heute im Kunstmuseum in Girona – wurde Mitte des 15. Jh. von einer Michaelsbruderschaft an der Kirche in Auftrag gegeben und von Mitgliedern der Malschule der gironeser Malerfamilie Borrassà in Castelló ausgeführt.

Auf einem Bilddetail ist der Kampf Michaels mit Satan um die Leiche Moses dargestellt (Judasbrief, 9) Dabei sind die Gestalten von mittelalterlichen Juden in prächtigen, orientalisch anmutenden Gewändern zu sehen. Wir können annehmen, dass Juden aus Castelló Vorbilder waren. Man sollte die antijudaistische und nahezu karikierende Gestaltung der Personen bemerken.

Taufstein mit großem und kleinen Becken im romanischen Stil, wohl erst „altertümelnd“ 1310 nach dem Vorbild des Taufsteins in der Kathedrale von Girona angefertigt. Hier wurden 1410 mehr als 100 jüdische Menschen und auch freigelassene Sklaven getauft. Aber das ist nur eine Episode in der Geschichte der mindestens 715 Jahre alten Taufbecken. Man sollte sich einmal vergegenwärtigen, dass in ihnen Generationen von Bewohnern Castellós vom Mittelalter bis in die Gegenwart die Taufe erhielten.

Es gibt Fachleute, die bezweifeln, dass das große Becken zur (Ganz-)Taufe von Erwachsenen diente. Sie meinen, dass es als „Reservoir“ für Weihwasser verwendet wurde. Das schon gezeigte mittelalterliche Bild der Ganz-Taufe eines Juden spricht gegen diese These!

Bemerkenswert durch Klang und barock-klassizistischen Prospekt ist auch die Orgel der Kirche. Sie wurde 1803 gebaut und 1804 erweitert. Im "Guerra Gran" und im Spanischen Bürgerkrieg erlitt sie große Schäden. 1975 bis 2016 wurde sie von dem in der Nähe von Barcelona tätigen deutschen Organisten und Orgelbaumeister Gerhard Grenzing und seinem Team rekonstruiert.

In Kirchen ist meist alles auf Ernst angelegt. Gibt es auch Humorvolles in dieser Kirche? Ja, aber versteckt! An zwei der vorderen Säulen rechts vom Altar haben sich Steinmetzen einen Spaß erlaubt. Da blicken skurrile Köpfe auf die in den Bänken Sitzenden herab, Grimassen schneidend, die Zunge herausstreckend ... ein Ochsenkopf ist auch dabei. Was das wohl soll? Na ja, doch wohl Spott über die Frommen, aber auch über "Hart-" und "Ochsenköpfe", die sich dem Evangelium verschließen.

In Deutschland findet man solche Köpfe manchmal an den Fassaden oder über den Türen eines alten Hauses. Man nennt sie "Neidköpfe". Böse Mächte und Geister sollten nicht "neidisch" auf die Besucher oder Bewohner werden und die fratzenhaften Köpfe waren dazu da, um Unheil und Böses abzuwehren. Aber das ist hier wohl nicht der Sinn. Denn es ist ja unwahrscheinlich, dass sich ein böser Geist in den heiligen Raum einer Kirche hineinwagt, "böse" Menschen sehr wohl. Aber es mag wohl sein, dass die "Hart- und Ochsenköpfe" neidisch auf die "Frommen" sind, die sich in der Hut Gottes und Mariens geborgen fühlen.

Wenn wir die Kirche verlassen, sollten wir einen Blick auf die Ecke des Westturmes werfen. Auch hier erscheint ein kleiner Kopf, in der Eindrittel-Höhe des Turmes. Er blickt Richtung Norden. Es sieht so aus, als ob das Gesicht einen spitzen Hut trüge. Das könnte darauf hindeuten, dass der Steinmetz das Konterfei eines Juden abbilden wollte oder sollte.

Am besten betrachten wir die Skulptur von den Treppen aus, die auf die zum Teil nachgebaute gotische Arkaden-Halle des ehemaligen mittelalterlichen „Zollgebäudes“ hinaufführen. Wenn der Kopf einen Juden darstellen soll, wäre das ein Zeichen für den mittelalterlichen Antijudaismus. Auffällig ist, dass das Gesicht wie schlafend wirkt. Könnte es sein, dass der Steinmetz sagen will, dass die Augen des Judentums gehalten sind, wie es die Binde um die Augen der Personifikation der Synagoge am Bamberger Dom ausdrückt?

Die Skulptur hat aber wohl auch „atropopäische“ Bedeutung - wie die "Neidköpfe", obwohl sie nicht wie diese hässlich erscheint. Dann wäre sie nicht nur dazu da, Heilsverschlossenheit darzustellen, sondern auch dafür, Unheil abzuwehren. Nach biblischer Tradition kommen die dem Volk Gottes feindlichen Mächte „aus dem Norden“, wie auch hierzulande der manchmal verheerende Tramontana-Wind.

Es ist möglich, dass in früheren Zeiten von diesem Turm aus die Tramontana vom Priester mit einem Gebet beschworen wurde, eine Tradition, die Fages de Climent mit seinem "Gebet an den Christ der Tramuntana" aufnahm.

Orácio al Christ de la Tramuntana

„Arme gekreuzt über dem frommen Holz / Herr schütze die Weide und das Saatfeld / gib rechtes Grün unserer Wiese / und messe die Tramuntana richtig / dass das Grass austrockne und nicht der Weizen zerstreut werde.“

(Aus: „Somni de Cap de Creus“)

Es gibt noch mehr zu sehen in Castelló. Lesen Sie weiter im 2. Teil.

Lobos Spaziergänge in Katalonien und an der Costa Brava

Lobos Spaziergänge in Katalonien und an der Costa Brava

![Rechte Seite der Westfassade mit Arcosolien [das sind Aussparungen für verschwundene Sarkophage/Ossuarien (Gebeinbehälter) und dem kleinen Maßwerkfenster]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/s7c6ef1dbee0e92dd/image/i0020c81f18b4b77f/version/1746394699/image.jpg)

Kommentar schreiben