Ein Besuch bei Iberern - Kulturspaziergang zu den Ruinen von Ullastret (01.10.2025)

Kulturspaziergang Torroella de Montgrí 03.09.2025

Enge Gassen, alte Häuser und Paläste, ein mittelalterlicher Wasserstollen, eine Kirche, die Königshalle war, ein modernes Museum, ein Nobelrestaurant und … Geschichte und Geschichten

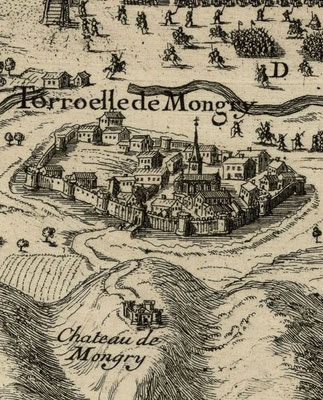

Ein guter Ausgangspunkt für eine Besichtigung Torroellas ist der große Parkplatz vor dem Espai Ter, einem polivalenten Veranstaltungszentrum. Dort angekommen blickten wir zum Bergmassiv des Montgrí hinüber, das die Stadt überrragt. Die Burg auf der Spitze hob sich geradezu dreidimensional vom blauen Himmel ab. König Jaume II., der „Gerechte“, ließ sie 1294-1304 errichten. Sie war als Gegenburg zum Burgschloss des Grafen Pons Hug IV. von Empúries gedacht, das dieser in Bellcaire gebaut hatte. Als der empordanesische Graf 1306 abdanken musste und ins Exil nach Sizilien ging, waren die Feindseligkeiten beendet und an der Burg auf dem Montgrí wurde nicht weitergebaut.

Das Castell in Bellcaire (heute Rathaus) (Bild: Costa Brava Living)

Der empordanesische Graf gründete in seinem Schloss in Bellcaire einen Musenhof, leistete sich aber auch allerlei Bosheiten gegen den König und die Torroellenser. Z.B. leitete er das Wasser des Ter ab, das die Einwohner von Torroella für ihre Felder und Gärten brauchten.

Torroella – ein Netzwerk von geraden Straßen

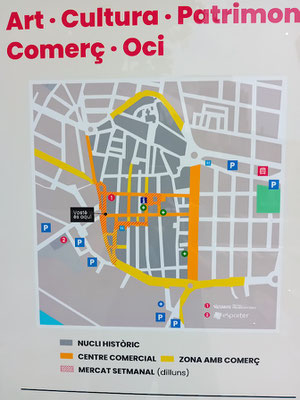

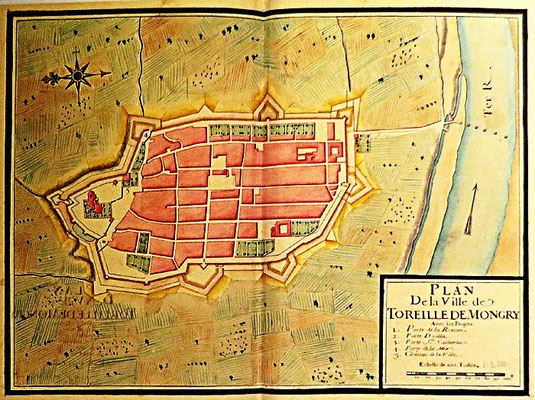

Ein neuer und ein alter Plan von Torroella (zum Vergrößern anklicken!)

Mit Hilfe eines an einer Wand angebrachten Planes vergegenwärtigen wir uns die Anlage der Altstadt Torroellas. Im Gegensatz zur Unregelmäßigkeit anderer mittelalterlicher Städte fällt in Torroella das Netzwerk von geraden Längs- und Querstraßen auf. Den Mittelpunkt bildet die Plaça de la Vila. Diese ab dem 14. Jh. angelegte Struktur dürfte auf Ideen der Renaissance zurückgehen. Die Stadtplanung der Renaissance betonte in Aufnahme von antiken Vorbildern Regelmäßigkeit, Ordnung und Funktionalität. Die Piazza – der öffentliche Platz – wurde als Ort des Handels, der Politik, des sozialen Treffens und der kulturellen Veranstaltungen zu einem zentralen Element der Stadtgestaltung. Tatsächlich erinnert Torroella an italienische, in der Renaissance angelegte Städte.

Am alten Waschhaus vorbei gelangen wir durch eine Gasse zur Plaça Quintana. Vor uns erstreckt sich der mit einigen hohen Palmen besetzte frühere Garten der Casa Quintana. Wir treten ein und sehen rechts das moderne Gebäude der Bibliothek und links das prächtige Herrenhaus der Familie Quintana. In ihm ist heute das Museu de la Mediterrània untergebracht.

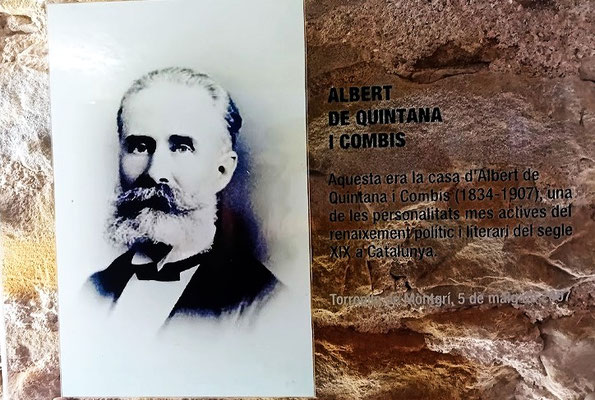

Das alte Waschhaus, die Casa Quintana und Albert de Quintana i Combis

Ein Rückblick in die Vergangenheit Toroellas: Der „Reiskrieg“

Die Erwähnung Albert de Quintanas führt uns in eine Phase der Geschichte Torroellas ein - Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts – in der die alten feudal orientierten Grundbesitzerfamilien Torroellas in Widerstreit mit fortschrittlichen, liberalen und sozialen Bestrebungen gerieten. Albert de Quintana trat für landwirtschaftlichen, industriellen und sozialen Fortschritt in der Region ein. Sein politischer Gegner war der konservative Großgrundbesitzer Robert Robert i Surís, der „Graf von Torroella“.

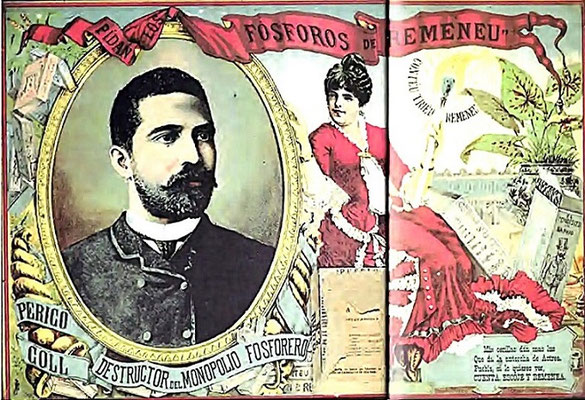

Die Auseinandersetzungen gipfelten im sogenannten „Reiskrieg“, der ganz Spanien beschäftigte. 1894 hatte der Kubarückkehrer Pere Coll i Rigau den aus Gesundheitsgründen („Sumpffieber“) eingestellten Reisanbau bei Pals wieder aufgenommen. Coll i Rigau war Sohn armer Pächter eines Anwesens Robert Roberts in Estartit. Mit 13 Jahren war er nach Kuba ausgewandert und dort durch unkonventionellen Streichhölzer- und Zigarrenverkauf reich geworden. Der Reisanbau im Empordà erfolgte auf bisher landwirtschaftlich ungenutzten Flächen und war mit technischen Neuerungen verbunden. Er begünstigte Tagelöhner und arme Bauer, die damit neue Verdienstmöglichkeiten fanden. Die Reisanbauer schlossen sich in Genossenschaften zusammen. Mit all dem entzogen sie sich der Kontrolle durch Großgrundbesitzer wie Robert Robert. Albert de Quintana stand auf Seiten der Reisanbau-Befürworter. Der „Krieg“, der u.a. in der Presse heftig geführt wurde, endete 1909 mit der endgültigen Erlaubnis zum Reisanbau durch die Regierung. Coll i Rigau betätigte sich in Estartit und Torroella auch als Mäzen. U. a. richtete er in Torroella ein Theater mit Café ein, das aber heute nicht mehr existiert.

Zwei wirtschaftlich-politische Gegensätze und Gegner: Pere Coll i Rigau (auf einem Werbeplakat für seine Streichhölzer in Kuba) und Graf Robert Robert i Surís (Quellen: emporion.org / enciclopedia. cat)

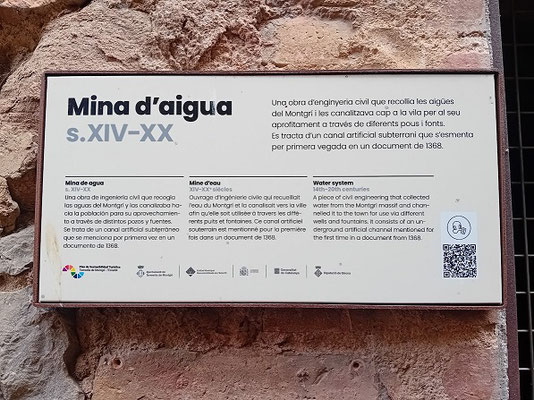

Ein Ausflug in die „Unterwelt“ Torroellas: die

„Mina de´aigua“

Wir begeben uns durch den Carrer d´Ullà zum Eingang des Mittelmeermuseums. Im Museum erwartet ums „La Cristina“. Sie ist unsere Führerin durch die „Mina de l´aigua“, der ins Mittelalter zurückgehenden unterirdischen Wasserversorgung Torroellas. Die Führung wird in den Touristenzeiten vom Museum immer wieder öffentlich angeboten. Da diese Angebote ausgelaufen waren, mussten wir sie extra buchen.

Cristina zeigte uns auf einem Plan den Verlauf der Kanalisation. Ihr Anfang liegt außerhalb der alten Stadtmauern zum Bergmassiv hin. Dort wurde das durch das Kalkgestein sickernde Wasser aufgefangen und weitergeleitet. Die Mine verläuft über den Carrer del Mar und den Carrer d´Esglesia zum Mittelpunkt der Stadt, der Plaça de la Vila. Dort trat das Wasser in einem Brunnen zutage, an den heute noch die „Font dels Gossos“ an der Kapelle Sant Antoni erinnert. Der erste Teil der Mina, ca. 130 m, ist begehbar, der zweite Teil ist dafür zu niedrig. Der mittelalterliche Teil verlief bis zu einer Sammelzisterne, der „Mare de la Font“ („Mutterbrunnen“). Anfang des 18. Jh. wurde das Wasser dann zur Plaça de la Vila geleitet. Möglicherweise ist die Mina auch ein Element der Renaissance-Planung der Stadt und geht auf römische Vorbilder zurück.

Heute fließt kaum noch Wasser durch die Mine, sie war auch durch die Installation von Wasserleitungen in die Haushalte Ende des 19. Jh. nicht mehr nötig. Für die Entwicklung der Stadt im Mittelalter war sie aber wichtig. Die Mina sorgte für eine gesicherte, regelmäßige und hygienische Wasserversorgung der Stadt. Die Ursache ihres Versiegens dürfte darin liegen, dass der Montgrí im Laufe der Zeit durch Abholzung, Brände und Erosion immer kahler wurde und damit die Wasserspeicherung in der Erde unterblieb. Im spanischen Bürgerkrieg wurden übrigens Teile der Mina als Luftschutzbunker benutzt. Schon damals wurde der Gang elektrisch verkabelt und beleuchtet.

In der Mina de l´aigua

Wir erhalten Schutzhelme und machen uns mit Cristina auf den Weg zum Eingang der Mina. Unser Gang führt uns durch den Carrer dels Dolors an alten Häusern vorbei zum Carrer del Mar, in der Nähe der alten Stadtmauer. Dort liegt der heutige, vergitterte Eingang zur Mina, Früher war hier ein Brunnen, der schon 1368 erwähnt wird, den es heute nicht mehr gibt. Der Blick die Treppen hinunter zeigt uns, dass der Stollen mannshoch ist und kein Wasser führt. 2015 wurde die Mina de l´aigua für die Besichtigung geöffnet, nachdem sie mit nicht geringen Kosten begehbar gemacht und mit Sicherheitseinrichtungen, Licht und Belüftung ausgestattet wurde.

Die Gruppe wird zweigeteilt, ein Teil verschwindet in der Unterwelt von Torroella, der andere macht unter meiner Führung einen Rundgang durch die Oberstadt, das Areal aus dem heraus sich Torroella entwickelt hat.

Ein Königspalast und eine Kirche, die als Königshalle diente

Der alte Plan von Torroella oben verdeutloicht die Entwicklung Torroellas, die von der Kirche und dem Sitz des Ortsadels (später Palau Mirador) ausging. Hier ist noch nicht die spätere regelmäßige Straßenführung der Unterstadt zu sehen. Das Bild oben rechts mit Blick auf die Kirche ist von einem Balkon des Palau aufgenommen. Unten die Gesamtsicht der Plaça de l’Abat Oliva.

Auf dem großén Platz vor der Kirche (Plaça de l’Abat Oliva) sehen wir links den an die Kirche angeschlossenen Palau del Mirador, gebaut vom 9.-14.Jh., aber heute in moderner Gestaltung. Der Palau war der ehemalige Sitz des Ortsadels, später Königspalast. Mit seinem ursprünglichen Turm und einer geistlichen Zelle gab er der Stadt den Namen (Torro-cella).

Die Herren von Montgrí waren bei der Eroberung Mallorcas 1229 und der Balearen unter Jaume I., dem „Eroberer“ (1213-1276), stark beteiligt (Bernat de Santa Eugenia von Montgrí und Pals, Kapitän der Flotte, Gouverneur Mallorcas).

Das früher zur Grafschaft Empúries gehörige Torroella wird 1272 „Vila reial“ (Königstadt). Unter Pere III., dem „Zeremoniösen“ (1336-1387) erfolgt der Bau der Mauern um die ganze mittelalterliche Stadt und die Errichtung der Kirche Sant Genís. Eine Glanzzeit erlebt der Palau und die Stadt unter dem Sohn und Nachfolger von Pere III., dem König Joan I., genannt „el Caçador“, „der Jäger“ oder auch „l'Amador de la Gentilesa“, der „Liebhaber der (höfischen) Artigkeit“, was auf seine Liebe zu den Künsten zurückgeht. Er feierte im Palau rauschende Feste.

Der umstrittene Tod eines Königs

Nach der offiziellen Version soll er 1396 den Tod bei einem Jagdunfall gefunden haben. Die Jagdgesellschaft traf im Wald von Foixa auf eine riesige Wölfin, vor der die Jäger zögerten, die Pferde scheuten und die Hunde zurückwichen. Der König fiel vom Pferd und starb. Ein gotisches Kreuz im Wald vor dem Schloss Foixa erinnert an dieses Vorkommnis. Andere sagen, der König sei dort ermordet worden. Weil er die Regierungsgeschäfte in Barcelona wegen seiner Liebhabereien vernachlässigte, wurde er auch „el Descurat“, der „Liederliche“ genannt. So schuf er sich Feinde, die sich möglicherweise seiner im einsamen Wald entledigten. (Ich vermute, der Name des heutigen, dem Luxus-Hotel Palau Mirador angeschlossen Nobel-Restaurants „El Descatlar“ soll auf den „descuraten“ König anspielen, wurde aber in „descatlar“ abgewandelt, was „frech“ heißt – es ist wohl gut, dass das den meisten Besuchern verborgen bleiben wird!)

Joan I. und das Kreuz am Ort seines Todes

Im 19. Jh. wurde der Palast von dem konservativen Großgrundbesitzer, Advokat, Finanzier und Politiker Robert Robert i Surís (1851-1929) erworben. Vorher residierte er im Renaissance-Bau des Palau Solterra (15. Jh.), der ursprünglich von Familien des katalanischen Adels (Sarriera, Solterra) erbaut und bewohnt wurde. Er errichtete aber auch Stadtpaläste in Barcelona und Girona. Der einflussreiche Großbürger, Magnat und „Kazike“ wurde von Alfons XIII. (1886-1931) zum „Grafen von Torroella“ ernannt (sonst noch: Marques der Robert i Marques de Serra i Sant Iscle). Der heutige Ausbau des Palastes wurde im Auftrag des Sohnes Joaquim Robert i de Carles 1930 durch Rafael Masó durchgeführt, der schon unter dem Vater den Palau Solterra erneuert hatte.

Wir betreten die Eingangshalle, die deutlich den Modernisme-Stil Masós zeigt, hier mit mittelalterlichen Reminiszenzen. So stellte man sich eine königliche Empfangshalle vor. Auch die Statue dreier ineinander verschlungenen Frauengestalten bezeugt die Zeit des Modernisme.

In der Eingangshalle des Palau Mirador

Eine Kirche wie eine Kathedrale

Sant Genís Toroella de Montgrí - Blick in den Kirchenraum und die Apsis mit der Statue des Kirchenpatrons. Rechts die Seitenkapelle Capilla Fonda. Unten: Statue des Kirchenpatrons Sant Genís über dem Altar und Darstellung der schmerzensreichen Mutter Jesu in der Capilla Fonda

Wir gehen zur Kirche Sant Genís hinüber - benannt nach Ginesius von Arles, enthauptet 303 in der Diokletianischen Christenverfolgung. Beim Eintreten beeindruckt die Weite und Höhe der Hallenkirche. Ihre relative Dunkelheit ist typisch für den Stil der katalanischen Gotik. Tatsächlich ist sie eine der weitesten gotischen Kirchen Kataloniens. Der Innenraum diente auch als Königshalle bei königlichen Besuchen, wobei man ihn sich ohne Sitzbänke im Mittelalter vorstellen muss. Sant Genís wurde ab dem 14. Jh. an Stelle einer romanischen Vorgängerkirche erbaut, aber erst im 17. Jh. fertiggestellt (Weihe 1609); die gotische Konzeption des Innenraumes wurde dabei beibehalten. Das Baumaterial der Kirche ist Kalkstein vom Montgrí. In der Barockzeit errichtete man den großen Glockenturm, fügte die Seitenkapelle „Capilla Fonda“ an das Kirchenschiff an und versah die Eingangsseite der Kirche mit einer Barockfassade.

Im Kirchenschiff und in den Seitenkapellen liegen die Grüfte vornehmer Familien, z. B. der Familie Carles. (Die Carles gehören wie die Quintana und Roberts zu den alten Familien Torroellas, wobei Heiratsbeziehungen zu beiden letztgenannten Sippen bestanden.)

Im Mittelgang des Schiffs kann man eine Grabplatte mit einer interessanten Inschrift entdecken:

„Non me saxorum criminis angit onus“ – „Nicht die Last der Steine beschwert mich, sondern die Last der Vergehen.“

Was mag der Tote wohl „verbrochen“ haben? Leider ist das Wappen beschädigt und die Jahreszahl nicht mehr ganz lesbar. sodass ich ihn nicht identifizieren kann. (In der 2. Republik wurden von kirchen- und adelsfeindlichen "Roten" Zerstörungen in der Kirche und an den Grabmälern angerichtet.)

Die Geschichte belehrt uns, dass es bei den früheren Familienfehden der katalanischen Adligen Morde gab. Auch Torroella hat seine „Historia negra“ und manche damit zusammenhängende Sage!

Im Rückblick auf die Kirche sehen wir zwei Türme, einen kleinen, älteren und den großen nicht fertiggestellten Glockenturm; man sagt, er sei wegen der Steuer unvollendet geblieben, denn früher unterlagen Gebäude erst der Steuerpflicht, wenn der Bau abgeschlossen war. Von dem kleinen Turm heißt es, dass er als „Beschwörungsturm“ diente (gegen die Tramontana und anderes Unheil).

Beachtenswert sind die Wasserspeierfiguren an den Außenbereichen der Kirche; auch sie sollen Böses abweisen.

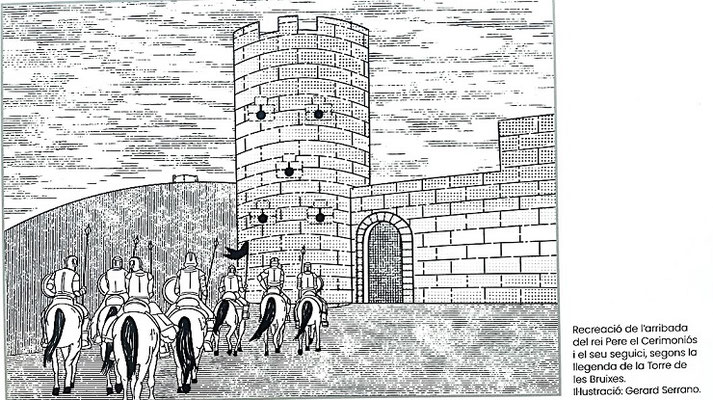

Warum das Tor am Hexenturm verschlossen ist – eine Legende

Über den Carrer del Mar machen wir einen Abstecher zum „Hexenturm“. Von den 6 Türmen der Stadtmauern sind zwei geblieben: Santa Catarina (14. Jh.) und der „Hexenturm“ („Torre de les Bruixes“). Während das Tor durch den Katharinentor offen ist, ist das neben dem Hexenturm zugemauert. Hier spielt die Legende von dem durch Hexerei verhinderten Einzug König Pere III. durch das Tor. Angeblich trafen sich die Hexen von Torroella und Umgebung in der Nacht vom Samstag („Sabbat“) zum Sonntag vor den Tor. Der Besuch des Königs und die damit verbundene Einweihung der Kirche passte ihnen nicht. Da die Pferde des Königs und seines Gefolges vor dem Tor den Weiterritt verweigerten, musste der Herrscher durch das Katharinentor einziehen. Der König ließ das Tor zumauern. Aber am nächsten Samstag war es wieder offen. Das wiederholte sich solange, bis die Einwohner der Stadt des Spiels müde wurden. So blieb das Tor verschlossen.

Der Hexenturm mit dem zugemauerten Tor. Unten: Eine zeichnerische Rekonstruktion des versuchten Einzugs von Pere III. und seinem Gefolge durch das Tor am Hexenturm. (Zeichnung auf Tafel am Hexenturm)

Nach Besichtigung der Wassermine und der Oberstadt kehren wir über den Carrer de l´Esglesia, die Plaça de la Vila und den Carrer d´Ullà zum Mittelmeermuseum zurück. Im Carrer l´Esglesia werfen wir einen Blick auf die Renaissance-Fassade des Palau Solterra und in seinen Innenhof. In dem früheren Adelspalast ist heute eine Ausstellung moderner künstlerischer Fotographien der Fundació Vila Casas zu sehen. Gegenüber blicken wir auf eine jüngeres Gebäude, die Casa Galibern der Fundació Mascort, in der eine Sammlung regionaler Kunst und Kunsthandwerk untergebracht ist. Das Haus ließ der Südamerika- Rückkehrer (Brasilien) Ramon Galibern Casanovas 1875 im Kolonialstil errichten.

Oben: Carrer de l´Esglesia. Unten: Blick in den Innenhof des Palau Solterra - Außenfront der Casa Galibern

Ein Museum, das Lokales und Überregionales verbindet

Da die Zeit fortgeschritten war und wir um 13.00 Uhr zum Mittagessen angemeldet waren, konnten wir den Besuch des Mittelmeermuseums nur im Schnelldurchlauf vornehmen. Trotzdem bekamen wir einen Eindruck von dem modern gestalteten Museum und seinen Ausstellungsräumen. Früher war die Einrichtung ein etwas verstaubtes Heimatmuseum. In den letzten Jahren wurde eine neue Konzeption erarbeitet und das Museum aktualisiert. Es ist immer noch der Montgrí-Region gewidmet, der Blick ist aber nun auf den gesamten Mittelmeerraum ausgeweitet, auf Kultur, Geschichte, die Gemeinsamkeiten und Spannungen. Besondere Beachtung findet die Musik.

Das Museum versteht sich „als Agent für sozialen Wandel beim Aufbau eines nachhaltigeren Territoriums und einer informierteren, glücklicheren und gesünderen Gemeinschaft“. Betont wird der dialogische Charakter in der Auseinandersetzung mit den den Mittelmeerraum bestimmenden Einflüssen. Für den Besucher schlägt sich dies auch in den vielen interaktiven Angeboten nieder.

Ich finde ein solches Museumsangebot für Torroella de Montgrí von seiner Lage, Geschichte und Gegenwart her sehr passend. Torroella hat als Stadt mittelmeerischen Charakter, als katalanische Stadt ist sie mit typisch katalanischen Traditionen wie dem Sardana-Tanz mit seiner Musik verbunden, aber auch mit der Erinnerung an die Glanzzeiten des Prinzipats Katalonien, als es durch Handel und Eroberungen weit in den Mittelmeerraum hineingriff. Mit dem Montgrí-Massiv, dem Fluss Ter, der umgebenden Landschaft ist die Stadt in typisch mediterrane Zonen mit einer besonderen Flora und Fauna eingebettet. (Ein Ensemble, das durch manche moderne Entwicklungen bedroht ist!). Zuwanderung und Tourismus (Estartit!) haben neue Verbindungen und Perspektiven geschaffen, aber stellen auch althergebrachte Lebensweisen und Traditionen in Frage. Die Frage des Zusammenlebens stellt sich von neuem, kann aber nicht mehr allein aus lokaler Sicht beantwortet werden. Bildlich gesprochen. Die Reste der alten Stadtmauer, die einst die „Universitas Torroellensis“ umschloss, stehen noch, aber ihre Gesamtheit ist längst gefallen.

Blick in eine der Museumsinstallationen: In einer Projektion des Mittelmeerraumes sind die die Regionenen kennzeichnenden Musikinstrumente drapiert - Im Hintergrund die klassizistisch bemalten Wände der Quintana- Wohnräume.

Bilder unten: Besondere Beachtung fanden die Giganten Torroellas und ihr Gefolge: Schwellköpfe ("Cap grossos") und "Bestien" (das Bild unten zeigt einen Drachen und einen Adler). Die Giganten werden bei der Festa Major und im Fronleichnamszug ("Corpus Christi") mitgeführt. Diese typisch katalanische Tradition ist natürlich auch in Torroella vertreten, wobei die Figuren lokale Bezüge haben. Das Gigantenpaar zeigt bäuerliche Züge und besaß früher tatsächlich eigenen Landbesitz (aus dem ihre Kosten bestritten wurden). Wie es im Inneren der riesigen Figuren aussieht, zeigt das zweite Bild, wobei es ersichtlich wird, wie schwer es für die Träger ist, die Gestalten zu bewegen und sogar damit zu tanzen. (Der Träger schlüpft in den unteren Teil.)

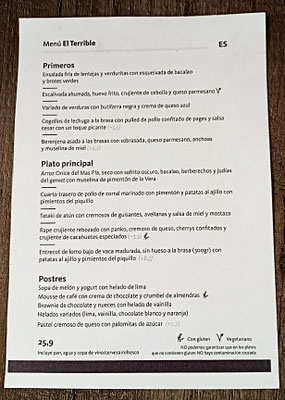

Ein Mittagessen in einem Nobel-Restaurant

Vom Museum eilen wir zum Restaurant „El Descatlar“ im Garten des Palau Mirador. Früher haben „Kulturspaziergänger“ im Herrensaal des Palau mit seiner stilvollen altertümlichen Einrichtung gespeist. Mit der Eröffnung des neuen Restaurants ist dieser Raum und der Speisesaal des Hotels nur noch Hotelgästen zugänglich. Für das neue Restaurant hat man einen Langzeltartigen Anbau geschaffen. Wahrscheinlich soll das an frühere „Königsgelage“ erinnern.

Señora Laura, die „Maîtresse d’hôtel“, empfängt uns freundlich und weist uns eine große Tafel in einem durch Vorhänge abgetrennten Raum zu. Das Restaurant wird vom Chef und Koch eines Michelin empfohlenen Restaurants in Pals betrieben. Demensprechend ist das Menü, das wir einnehmen: gehobene Klasse und natürlich auch gehobener Preis. Ich und - soweit ich beurteilen kann - auch die anderen waren von Zubereitung, Qualität und Geschmack angetan.

Bilder: Unsere Tafel - wir warten auf das Essen unter dem Plakat einer Mona Lisa, die mit ihren schönen Augen nicht auf uns blicken darf - warum wohl? Eine Auswahl servierter Teller - schön gerichtet, oder? Und das ist das Menü, aus dem wir wählen können.

Der Rückweg: Noch einmal - Malerische Plätze und sehenswerte Herrenhäuser

Nach dem Essen schlendern wir durch die nun mittäglich leeren Gassen, an den jetzt verschlossen Toren des Palau Solterra und der Casa Galibern vorbei, zur Plaça de la Vila. Auch der quadratische, Arkaden gesäumte Platz ist menschenleer und wir können uns in Ruhe im Schatten einer seiner Galerien umsehen. Vor allem fällt der Blick auf das den Platz beherrschende Rathaus mit der großen Sonnenuhr, auf der wir die Jahreszahl 1725 entdecken. Die Sonnenuhr zeigt nahezu die mitteleuropäische Zeit an. Aber auch die romanische Kapelle Sant Antoni zieht den Blick auf sich. Sie ist die älteste noch vorhandene Kirche in Torrroella, wenn auch heute anderweitig genutzt. Die Anlage des Platzes erinnert an die Piazzas toskanischer Städte.

Wir gehen zur seitwärts daneben liegenden malerischen Plaça Pere Rigau, die einem Cobla- Musiker und Sardana-Komponisten aus Torroella gewidmet ist. Wie eine Gedenktafel Auskunft gibt, lebte er von 1868 -1909. Im Café „La Boheme“ nehmen wir einen Kaffee zu uns und freuen uns, dass einer unserer Teilnehmer die Runde spendiert.

Da der Wunsch besteht, noch mehr von Torroella zu sehen, nehmen wir nicht den kürzesten Weg zum Parkplatz, sondern machen uns durch den Carrer Major auf den Rückweg. Hier stehen viele alte schöne Herrenhäuser, so die Casa Alió-Pastors, frühere Regionalmuseum und heute kulturelles Zentrum, auch von einem Südamerika-Rückkehrer („Indiano“) gebaut. Aber auch andere Häuser zeugen mit ihren gewaltigen Steinbogentoren mit den Familienwappen vom Reichtum und der Bedeutung alter torroellenser Sippen, die sie errichteten und bewohnten.

Gang durch den Carrer Major - Der gewaltige Torbogen der Casa Tor-Begur mit (geheimnisvoller) Inschrift (Nr. 24). Das Haus gehörte einem Zweig der wohlhabenden Grundbesitzersippe Tor.

Auf den Abstecher zum ehemaligen Augustiner-Konvent mit seinem eleganten Kreuzgang im Renaissance-Stil aus dem 17. Jh. verzichte ich. Wir haben genug gesehen und erlebt.

Kreuzgang des Augustinerkonvents in Torroella de Montgrí (Bildquelle: visitestartit.com)

Mit dem Bewusstsein, viel Neues in einer Stadt, die den meisten von uns bekannt war, gesehen und entdeckt zu haben, machen wir uns auf die Heimfahrt.

Ich danke den Teilnehmer für die mir zur Verfügung gestellten Bilder!

Lobos Spaziergänge in Katalonien und an der Costa Brava

Lobos Spaziergänge in Katalonien und an der Costa Brava